Ohne Pflichtmitgliedschaft kein KV

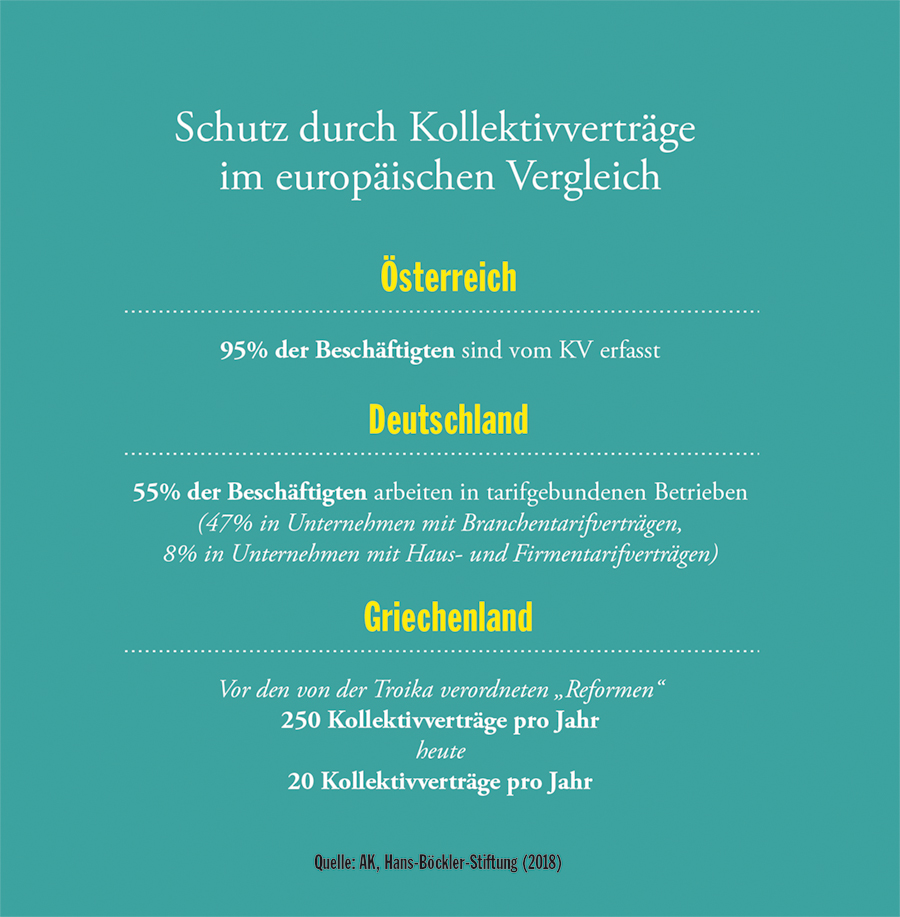

Der Ökonom Gunther Tichy schreibt in einem Kommentar für die Zeitschrift „Wirtschaft und Gesellschaft“, dass das österreichische Modell der Branchenkollektivverträge ohne diese gesetzliche Mitgliedschaft nicht funktionieren könne. In Richtung schwarz-blauer Bundesregierung legt er dar: „Derzeit arbeiten in Österreich 95 Prozent aller Arbeitnehmer unter dem Schutz eines Kollektivvertrages, eine Abdeckung, die ohne Pflichtmitgliedschaft kaum möglich wäre. Die Gegner der von ihnen so bezeichneten ‚Zwangsmitgliedschaft‘ übersehen, dass sie mit deren Abschaffung das gesamte System der Lohnbildung infrage stellen.“ Der Kollektivvertrag biete den Sozialpartnern eine „institutionalisierte Konfliktarena zur friedlichen Austragung von Interessengegensätzen“, die allerdings zunehmend unter Druck stehe.

Dieser institutionalisierte Konflikt bietet für beide Parteien – ArbeitnehmerInnen und UnternehmerInnen – eine Reihe von Vorteilen, die in dem Artikel „Lohnpolitik und Gewerkschaften seit Beginn der Krise“ zusammengefasst sind. Benannt werden unter anderem die Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen in einer Branche, die Unterbindung von Wettbewerbsverzerrungen durch Lohnwettlauf nach unten (Lohndumping), der überbetriebliche Interessenausgleich zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern sowie die Friedensfunktion, indem Arbeitskämpfe für die Laufzeit eines Kollektivvertrages unterbunden werden. Hinzu kommt eine wirtschaftspolitische Komponente. Kollektivverträge sollen durch die Garantie steigender Löhne den Konsum ankurbeln und somit Unternehmen zu höheren Gewinnen verhelfen.

Neoliberaler Stresstest

Das hier beschriebene System wird in den Nachbarländern Österreichs allerdings einem immer härteren Stresstest unterzogen. So ist im von der Hans-Böckler-Stiftung herausgegebenen „Tarifpolitischen Jahresbericht 2018“ über die Situation in der Bundesrepublik Deutschland von einem „seit 1990 beobachtbaren Trend sinkender Tarifbindung“ die Rede.

Demnach „arbeiteten im Jahr 2017 in Deutschland insgesamt nur noch 55 Prozent aller Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben, davon 47 Prozent in Unternehmen mit Branchentarifverträgen und 8 Prozent in Unternehmen mit Haus- und Firmentarifverträgen“. Besonders schlimm sei die Lage im privaten Dienstleistungsbereich. Hier falle nur noch eine Minderheit der Beschäftigten unter den Einfluss eines Branchentarifvertrages. Im Einzelhandel würden nur noch 39 Prozent der Beschäftigten in tarifvertraglich gebundenen Betrieben arbeiten. Mit Ende der Tarifrunde 2018 gebe es erstmals keinen Flächentarifvertrag in der Druckindustrie mehr.

Inzwischen ist die Allgemeingültigkeit abgeschafft, Unternehmen können nach Belieben aus Kollektivverträgen austreten, und die Löhne wurden drastisch gesenkt. Wurden vor den von der Troika verordneten „Reformen“ noch 250 Kollektivverträge pro Jahr verhandelt, sind es inzwischen nur mehr 20. Die Hans-Böckler-Stiftung spricht hier von einer „radikalen Dezentralisierung und weitgehenden Auflösung von Flächentarifverträgen“. Ähnliches geschieht längst nicht nur in Südeuropa. 2015 drohte die finnische Regierung den dortigen Gewerkschaften mit gesetzlichen Maßnahmen wie Einsparungen und einer Dezentralisierung des Kollektivvertragswesens, damit diese schlussendlich einem zweijährigen Lohnstopp und einer Arbeitszeitverlängerung zustimmten.

Auch in Österreich sind Ansätze solcher Entwicklungen bemerkbar. Tichy zitiert in seinem Artikel Auffassungen, wonach Abschlüsse in Kollektivvertragsverhandlungen „einem wachsenden Teil der atypisch, diskontinuierlich und prekär Beschäftigten nur mehr eingeschränkt“ zugutekämen. Vor allem die Position von MigrantInnen habe sich verschlechtert.

Mobilisierung nötig

Die Gewerkschaften versuchten dem mit neuen Angeboten wie der Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender (UNDOK) entgegenzusteuern. Hier ist spannend, dass gerade die UNDOK zu einem Opfer von Einsparungen durch die schwarz-blaue Bundesregierung geworden ist.

Dies kann als ein Indiz für den Stellenwert sozialpartnerschaftlicher Einrichtungen in den Augen der derzeitigen Bundesregierung gelten. Hinzu kommt, dass ArbeitgeberInnen in manchen Branchen den Aufbau kollektivvertragsfähiger Strukturen verweigern. Das ist zum Beispiel bei den Fachhochschulen der Fall, deren Beschäftigte seit Jahren keinen Kollektivvertrag und somit auch keine regelmäßigen Gehaltserhöhungen haben. AK-Experte Sepp Zuckerstätter hält das österreichische Kollektivvertragssystem dennoch für gut aufgestellt. Gerade die Wirtschaftskammer diene als Ordnungsfaktor, so Zuckerstätter im Gespräch mit der Arbeit&Wirtschaft. In Bereichen wie dem Handel habe sich der Kollektivvertrag bewährt. Hier sei eine Vereinheitlichung der Löhne über unterschiedlichste Sparten wie den Buch- oder den Musikfachhandel gelungen.

Die Böckler-Stiftung beschreibt, wie in Deutschland die Industriegewerkschaften versuchen gegenzusteuern, indem sie ihre Kampfkraft in den Betrieben steigern und sich wieder konfliktfreudiger zeigen. So sei es gelungen, über Streiks einen Kollektivvertrag mit der Billig-Airline Ryanair abzuschließen und im Land Baden-Württemberg 106 metallverarbeitende Betriebe zurück unter das Dach des Branchenkollektivvertrags zu bringen.

AK-Experte Michael Mesch schlussfolgert deshalb in seinem Artikel für „Wirtschaft und Gesellschaft“, dass Gewerkschaften zur Verteidigung der Kollektivverträge „gar nicht umhinkönnen zu versuchen, unabhängige politische Akteure zu werden (…), also v. a. die Zahl der Mitglieder zu erhöhen und diese zu mobilisieren“.

Michael Mesch: „Lohnpolitik und Gewerkschaften seit Beginn der Krise“:

tinyurl.com/y2f2os28

Gunther Tichy: „Sozialpartner: Missverstanden und bedroht“:

tinyurl.com/yx9kklte

Böckler-Stiftung: „Tarifpolitischer Jahresbericht 2018“:

tinyurl.com/y39jnggr

Böckler-Stiftung: „Angriff auf den Flächentarif“:

tinyurl.com/yypkbveb

Christian Bunke

Freier Journalist

Dieser Artikel erschien in der Ausgabe Arbeit&Wirtschaft 3/19.

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor

christian@bunke.info

oder die Redaktion

aw@oegb.at