Mehr als eine Nasenlänge voraus

Nicht nur dieses Beispiel zeigt, wie schwierig die Aufgabe der Abfallwirtschaft-ForscherInnen ist. Huber-Humer: „Wir müssen der Wirtschaft um mehr als eine Nasenlänge voraus sein.“ Konkret heißt das, die ForscherInnen müssen genau verfolgen, welche neuen Produkte die Wirtschaft gerade entwickelt, und sich bestenfalls schon vorab überlegen, was das für die Abfallwirtschaft bedeuten wird. Oft würden keine Gelder bereitgestellt, wenn eine Problematik noch nicht deutlich sichtbar sei. Wenn ein Thema zum „Hotspot“ werde, sei Geld da. Ein Beispiel aus der Vergangenheit: Vor rund zehn Jahren wusste die Forschung endlich, wie Röhrenbildschirme verwertet werden können – und plötzlich kamen Plasmaschirme auf den Markt, deren Recycling wieder von Neuem erforscht werden musste.

In diesem Forschungszweig kommt ein großer Anteil der Finanzierung von nationalen und internationalen Forschungsförderschienen, von Unternehmen sowie Kommunen – der Anteil der Drittmittel für Forschungsprojekte ist sehr hoch. So werden laut Huber-Humer rund 70 Prozent des Institutspersonals durch externe Gelder finanziert. Hier stellt sich aber oft das Problem, dass die Aufgabenstellung sehr fokussiert ist. Die ForscherInnen haben dadurch kaum noch Spielraum, die Projekte etwas größer zu fassen und auch Forschungsfragen zu integrieren, die eine breitere gesellschaftliche Relevanz haben bzw. für weitere Themen und Projekte nützlich sein könnten. Positiv ist, dass die EU, besonders im Zusammenhang mit dem Forschungsprogramm Horizon 2020, einen Fokus auf das Thema gesetzt hat und hier Forschungsprojekte finanziert werden. Das Team arbeitet auch viel international, etwa in der Ukraine, in Weißrussland, in China, Südamerika und Afrika. Die Kehrseite: Der Aufwand, Anträge zu schreiben, ist hoch – und einen Gutteil dieser Arbeit erledigen die WissenschafterInnen in ihrer Freizeit.

Forschung als Add-on

Die Unsicherheit, welche Projekte gefördert werden, schafft organisatorische Herausforderungen. „Wenn Sie Glück haben, bekommen Sie von fünf eingereichten Projekten eines oder drei finanziert. Wenn Sie Pech haben, bekommen Sie alle fünf“, beschreibt Huber-Humer die Herausforderungen. Das klingt im ersten Moment paradox. Doch die Projekte haben eine Vorlaufzeit von rund eineinhalb Jahren von der Einreichung bis zur Zu- oder Absage. Wenn auf einmal sehr viel Arbeit ansteht, fehlt es meist am Personal, denn MitarbeiterInnen, die nicht wissen, wie es weitergeht, suchen oft einen Job in der Wirtschaft. Manche überbrücken die ungewissen Phasen auch mit Arbeitslosenzeiten, aber das ist nicht immer möglich. Dazu kommt das Problem der Kettenverträge, die nur bis zu sechs und in gewissen Fällen bis zu acht Jahre erlaubt sind. Danach können die befristeten, projektfinanzierten MitarbeiterInnen meist nicht mehr am Institut bleiben. „Wir verlieren sehr gute und ambitionierte Leute mit einer hohen Expertise, weil wir ihnen keine längerfristigen Perspektiven bieten können“, sagt Huber-Humer. Das Verhältnis zwischen Forschung und Administration habe schon ein starkes Ungleichgewicht angenommen: „Manchmal habe ich den Eindruck, am wichtigsten ist das finanzielle Controlling in der Endphase – und unsere technischen Forschungsberichte sind nur noch Add-ons.“

Für sie gäbe es weit mehr zu tun, als sie bewältigen können.

Auch Andreas Müller, Vorstand des Robotik-Instituts an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz, hat viel mit Unternehmen zu tun. Zahlreiche Industrieunternehmen investieren in wissenschaftliche Projekte, um unter anderem ihre Produktion zu automatisieren. Wobei Müller die Unterscheidung zwischen Entwicklung und Forschung wichtig ist. So ist es etwas anderes, neue Produkte oder robotische Systeme zu entwickeln bzw. für bestimmte Anwendungen weiterzuentwickeln, als Grundlagenforschung zu betreiben, die im Idealfall ergebnisoffen ist. Rund 30 Prozent der Förderungen am Robotik-Institut der JKU gehen laut Müller in Grundlagenforschung, rund 70 Prozent in die angewandte Industrieforschung. Grundlagenforschung wird in der Regel vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert, während die FFG insbesondere angewandte Forschung unterstützt.

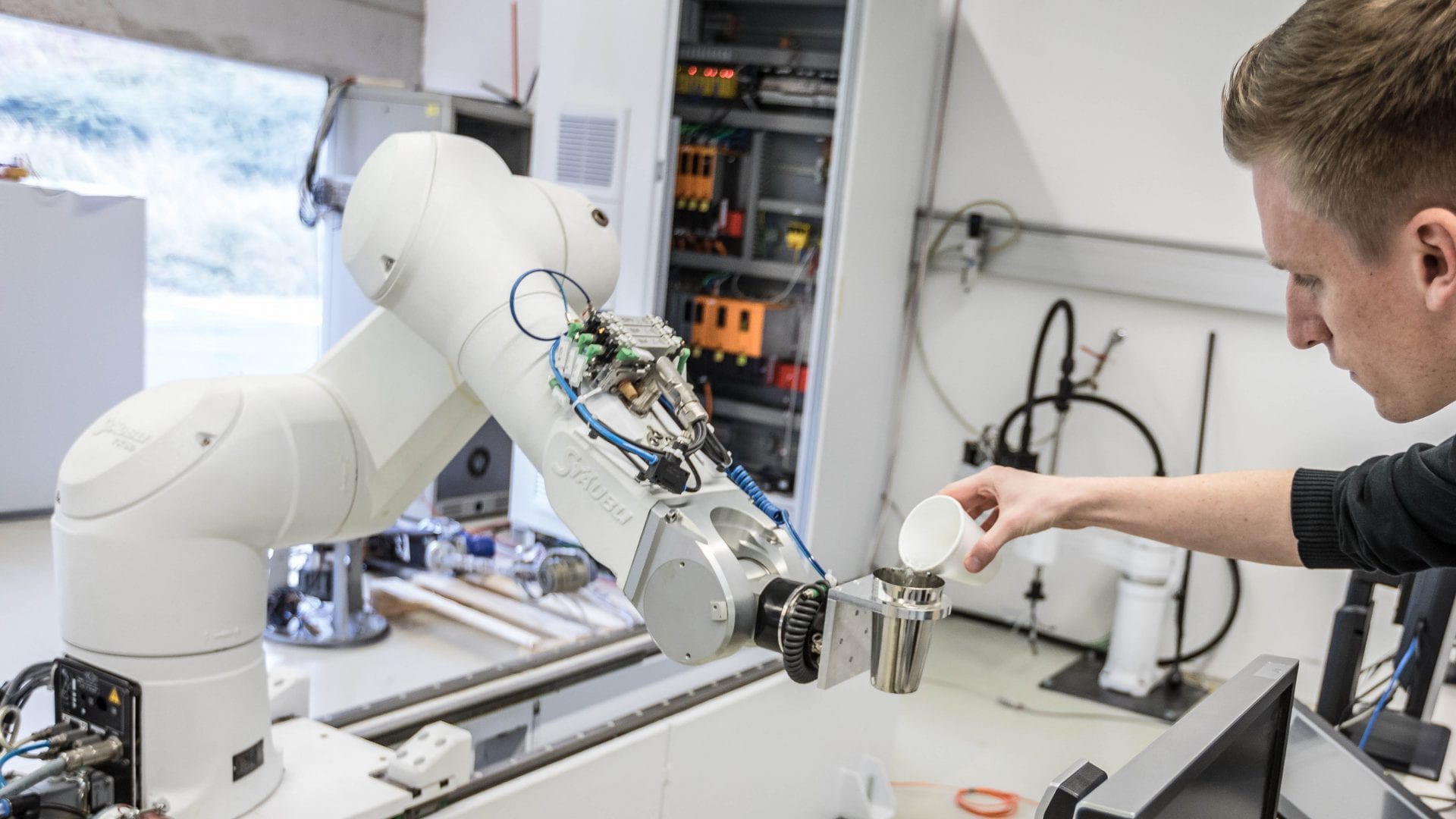

Mechatroniker Müller zeigt in einem von zwei Laboren am Institut einige Robotersysteme vor. Bei einem davon handelt es sich um einen Humanoiden, also einen menschenähnlichen Roboter, der gehen, stehen, sehen und – angeblich – sogar einen Limbo tanzen kann. Müller: „Dieser Roboter ist eine Spielwiese für unsere Studenten.“ Einem anderen robotischen System hat das Forschungsteam den Namen „Der schnellste Kaffee der Welt“ gegeben. Institutsmitarbeiter Christoph Stöger startet den Vorgang am Computer: Ein Becher mit Flüssigkeit wird von einem Industrie-Roboterarm durch die Gegend gewirbelt, der damit auch Kopfüber-Bewegungen ausführt. Diese laufen aber so schnell ab, dass durch die Zentrifugalkraft kein Tropfen verloren geht. Danach schüttet der Arm die Flüssigkeit in einen leeren Becher, der von einem zweiten Roboterarm gehalten wird.

Labore mit Robotern

Förderungen zu erhalten wird auch aus Müllers Sicht tendenziell schwieriger. Einen Grund sieht er darin, dass seit der Wirtschafts- und Finanzkrise verstärkt Länder wie Italien und Spanien um EU-Förderungen einreichen. Die Konkurrenz, die sich um den Förderkuchen bewirbt, wird also größer. Dabei gäbe es für Müller und seine KollegInnen in der Robotik-Forschung viel mehr Arbeit, als sie aktuell bewältigen können. Das gilt sowohl für die Wissenschaft als auch für die Industrie, wo AbsolventInnen mit Handkuss genommen werden. Müller: „Wir haben permanent ein höheres Angebot an offenen Stellen als Einschreibungen. Das ist ein Riesenproblem.“ Weil der Bedarf in der Industrie extrem hoch ist, brechen manche sogar ihr Studium ab, weil sie auch ohne Diplom in der Hand einen lukrativen Job bekommen. Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass sich zu wenige Frauen für das Robotik-Studium interessieren.

Mensch-Roboter-Kollaborationen

Viele Ziele hat die Robotik-Forschung bereits erreicht, aber genügend Probleme müssen auch noch gelöst werden – einmal abgesehen von den ethischen Fragestellungen, die Robotik-Systeme mit sich bringen und die nicht die TechnikerInnen, sondern eher PhilosophInnen und natürlich die Politik zu beantworten haben. Aus mechatronischer Sicht stellen etwa Mensch-Roboter-Kollaborationen (MRK) ein besonders aktuelles Forschungsgebiet dar. Während bisher Roboter in der Industrie „zu Recht“ eingesperrt waren, entwickeln sich die Systeme dahingehend, dass sie mit Menschen zusammenarbeiten und sich durch den Raum bewegen können – dorthin, wo ihre Hilfe gerade benötigt wird. Daran, dass dies ohne Zusammenstöße und Verletzungen gelingt, wird weltweit gearbeitet. Das ist ebenso für den Einsatz von autonomen Fahr- oder auch Drohnen-Systemen notwendig. Das Robotik-Institut führt teilweise Projekte für mehrere Unternehmen durch. Eine Sache, die derzeit fast alle Industrieunternehmen interessiert, ist der „Griff in die Kiste“, also ein Roboter, der in einer Kiste oder auf einem Fließband mit vielen Gegenständen einen bestimmten erkennen und danach greifen kann.

Der Blick in drei Zukunfts-Forschungszweige hat gezeigt, dass vor allem die Finanzierung von Grundlagenforschung immer schwieriger wird. Universitäten und Forschungseinrichtungen arbeiten notwendigerweise vermehrt an angewandten Projekten für Unternehmen. Zudem verbringen hoch qualifizierte ForscherInnen sehr viel Zeit mit dem Schreiben von Förderanträgen, die allzu oft erfolglos verlaufen, und mit der Dokumentation und Administration der erfolgreichen Projekte. Zu viele WissenschafterInnen können nicht an den Forschungseinrichtungen gehalten werden, obwohl sie dort gebraucht würden, wo so viele gesellschaftlich wichtige Fragen untersucht werden. Letztlich ist folgende Frage, die über all diesen Entwicklungen steht, essenziell: Welchen Stellenwert wird unabhängige Forschung in Zukunft haben?

Alexandra Rotter

Dieser Artikel erschien in der Ausgabe Arbeit&Wirtschaft 10/17.

Schreiben Sie Ihre Meinung an

alexandra.rotter@chello.at

oder an die Redaktion

aw@oegb.at