KI trainieren wird zum Knochenjob

Das Start-up, das in Ostafrika Aufträge für Tech-Giganten aus dem echten amerikanischen Silicon Valley übernimmt, heißt Sama. Auf der Website sind die Kunden gelistet: Google, Ford, Walmart, Sony, BMW, Ebay, Meta – multinationale Konzerne mit Milliardenumsätzen. Sie lagern arbeitsintensive und eintönige Jobs nach Uganda und Kenia aus, etwa die Moderation von Postings auf sozialen Onlineplattformen oder das Training der künstlichen Intelligenz (KI), die in Zukunft selbstfahrende Autos navigieren soll. Denn bis diese KI richtig entscheidet, bei welchem Straßenschild das Fahrzeug Vorfahrt geben muss, wird sie von Afrikaner:innen von Hand und per Mauszeiger trainiert. Den ganzen Tag führen sie immer wieder die gleichen Klicks durch.

„Stell dir vor, es gibt einen Kunden in Deutschland, der eine Softwareingenieursfirma benötigt“, erklärt Geschäftsführer Okello das Konzept. „Anstatt vor Ort bis zu 50.000 Euro auszugeben, kann er uns für denselben Job weit weniger bezahlen.“ Er klappt seinen Computer auf und zeigt ein Beispiel: „Sagen wir, ein Unternehmen baut Roboter, die Äpfel ernten, und es möchte einem Algorithmus beibringen, die Äpfel zu erkennen, die 92 Prozent Reifegrad haben“, sagt Okello. Er zeigt auf zwei Fotos auf dem Bildschirm: eines mit einem grünen, unreifen und eines mit einem roten, reifen Apfel. „Also genau, wenn sie diese Farbe haben, sollen sie gepflückt werden. Wir trainieren eine KI anhand dieser Bilder so, dass sie lernt, die richtigen Äpfel zu identifizieren“, so Okello. „Im Grunde genommen ist das, als würde man einem Kind etwas beibringen.“

KI trainieren ist mühsame Kleinstarbeit

Im großen Raum neben dem Chefbüro des 35-jährigen Softwareingenieurs blicken 150 junge Ugander:innen gebannt auf ihre Bildschirme – sie trainieren hier KI. Die Vorhänge sind zugezogen. Es ist düster und stickig. Auf einem der Monitore ist das Innere eines Warenhauses zu erkennen: Regale voller Pakete. Per Mauszeiger wird der Greifarm eines Roboters gesteuert. Ihm wird beigebracht, wie er die richtige Kiste aus dem Regal zieht. Geredet wird kaum, im Hintergrund dudelt leise das Programm eines Radiosenders. Konzentration ist angesagt, jeder Mausklick muss sitzen.

Früher hätten sich Firmen, die monotone oder „niedere“ Aufgaben in Billiglohnländer auslagern wollten, vor allem nach Indien gewandt, erklärt Okello. Doch auch dort steigen mittlerweile die Löhne. Afrikanische Staaten wie Kenia oder Uganda seien deswegen ein exzellenter Standort zum Outsourcen fürs KI trainieren. „Wir sprechen English, sind ungefähr in derselben Zeitzone wie europäische Kund:innen, und wir kennen die westliche Kultur, weil wir dieselben Filme und dieselbe Musik konsumieren“, sagt der Geschäftsführer. Die Arbeitskräfte seien um ein Vielfaches billiger, in Uganda liege der gesetzliche Mindestlohn bei umgerechnet zwei Euro pro Tag.

Jobs statt Hilfsgüter als Motto

Gegründet wurde Sama von einer US-amerikanischen Geschäftsfrau namens Leila Janah. 2020 ist sie im Alter von 37 Jahren an einer Krankheit verstorben. Die Tochter indischer Einwander:innen eröffnete während ihres Studiums der Afrika-Wissenschaften 2008 in Indien und später in Kenia die ersten Standorte, um Programmierarbeit in Niedriglohnländer auszulagern. Erklärtes Ziel der Start-up-Unternehmerin war es, Arbeitsplätze für junge Leute in Afrika zu schaffen.

Sama wäre eines der ersten Unternehmen, die nach dem Ende des Bürgerkrieges im Norden Ugandas kriegstraumatisierten Jugendlichen Arbeit geboten hätten, so Okello. Damals kooperierte die Vorgängerorganisation von Sama, rechtlich noch eine NGO, mit dem internationalen Hilfswerk Oxfam. „Bringe Jobs statt Hilfsgüter“ sei seit jeher die Ideologie von Sama. In der nordugandischen Stadt Gulu arbeiten heute rund 400 junge Ugander:innen für die Firma, 2019 eröffnete Sama den Standort in der Hauptstadt und stellte weitere 150 Leute an. Neben Kenia ist Uganda mittlerweile das zweitwichtigste Sama-Standbein in Afrika. Inzwischen wurden selbst in Kenias gigantisch großen Flüchtlingslagern mitten in der Wüste Standorte eröffnet, um die Geflüchteten als Online-Billiglohnarbeiter:innen anzustellen.

Vom Klicker zum Vorgesetzten

„Wir bilden unsere Mitarbeiter:innen selbst aus“, sagt Uganda-Geschäftsführer Okello. Um bei Sama eine KI zu trainieren, brauche man keine Fähigkeiten. „Man muss nicht einmal einen Schulabschluss haben. Die meisten Leute hier haben noch nie in ihrem Leben einen Computer gesehen, bevor sie bei uns angefangen haben.“

Bruno Kayiza ist einer jener jungen Sama-Mitarbeiter:innen, bei denen „Jobs statt Hilfsgüter“ zu Erfolg geführt hat. Wohl deswegen wurde er gezielt ausgesucht, um seine Geschichte im Interview mit Arbeit&Wirtschaft zu erzählen – mit anderen Mitarbeiter:innen in dem großen stickigen Raum darf kein spontanes Interview geführt werden. Das Unternehmen legt viel Wert darauf, dass nur Informationen an die Öffentlichkeit dringen, die ins Image passen.

Zum KI trainieren braucht es kaum Fähigkeiten

Der 31-jährige Kayiza, in Jeans und Poloshirt mit Firmenlogo auf der Brust, gilt als Vorzeigekandidat. Geboren und aufgewachsen in der Hauptstadt Kampala, erhielt er 2012 ein staatliches Stipendium, um an der Universität in Gulu Wirtschaft und Datenmanagement zu studieren. Der Firmenstandort von Sama sei in umgebauten Containern direkt neben dem Uni-Campus gelegen, wie er erzählt. „Ich war neugierig, was da passiert, und habe mich eines Tages dort vorgestellt“, sagt Kayiza. Mit Erfolg: Vier Jahre lang habe er bei Sama Robotern beigebracht, wie reife Äpfel aussehen, dann sei er zum Teamleader aufgestiegen.

Schritt für Schritt erklomm Kayiza die Karriereleiter. Mittlerweile ist er am Standort in Gulu für 418 Leute zuständig, die dort in zwei Schichten Tag und Nacht im Akkord immer wieder dieselben Klicks tätigen. Eine digitale Stundenuhr am PC registriert jeden einzelnen. Kayiza lobt die Chancen, die Sama jungen Leuten biete. „Die Arbeit ist interessant, und das Gehalt ist gut“, sagt er. Es liege rund 20 Prozent über dem, was ungelernte Arbeiter:innen in Uganda in der Regel verdienen würden. Hinzu kämen soziale Absicherungen wie eine kostenlose Krankenversicherung und ein günstiges Mittagessen, was in Uganda keine Selbstverständlichkeit sei, so Kayiza.

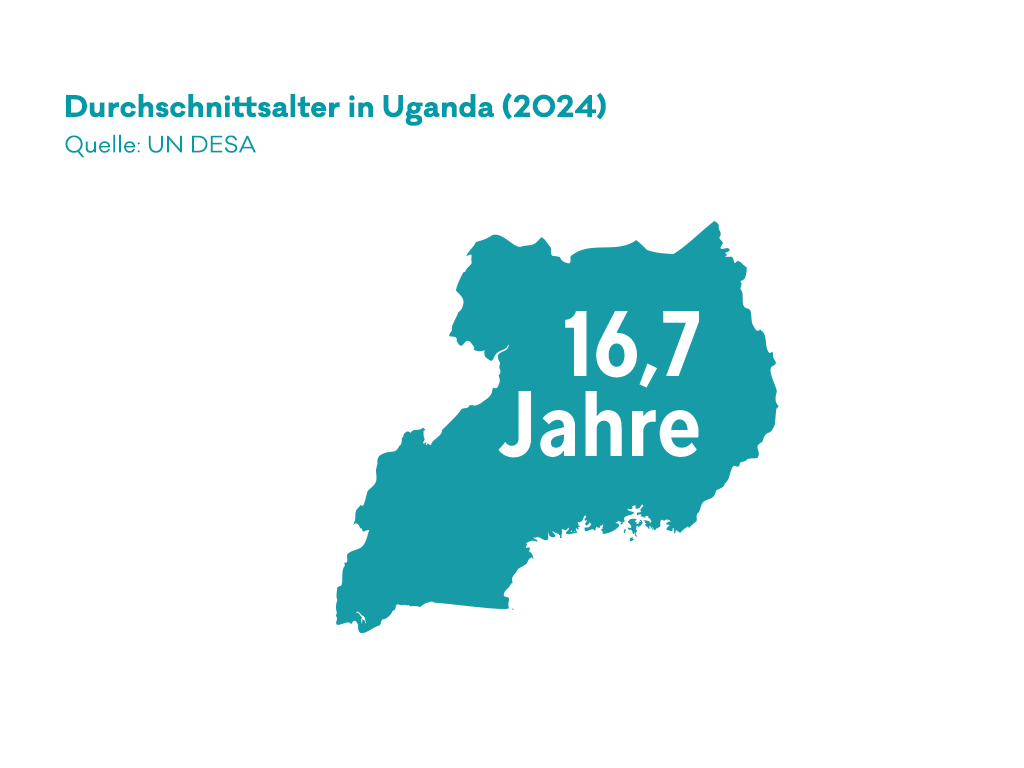

Wenig Chancen für Junge

Länder wie Uganda oder Kenia haben eine der höchsten Geburtenraten der Welt und dadurch eine enorm hohe Jugendarbeitslosigkeit. In Anbetracht der Masse an arbeitssuchenden Jugendlichen sei Afrika ein „wirklich komplizierter Arbeitsmarkt“, so Kayiza. Und selbst für Leute wie ihn, die Wirtschaftswissenschaften oder Betriebswirtschaftslehre studiert hätten, gebe es oft keine Anstellung. So würden Akademiker:innen meist als Gärtner:innen, Nachtwächter:innen oder an der Supermarktkasse enden.

Die meisten Leute hier haben noch nie in ihrem Leben einen Computer gesehen, bevor sie bei uns angefangen haben.

Sama-Geschäftsführer Joshua Okello

Im Vergleich dazu sei die Arbeit bei Sama „ein echt guter Job“, sagt Kayiza und nickt zustimmend.

Doch mittlerweile sind die Outsourcing-Praktiken der Tech-Konzerne und Sama selbst in Verruf geraten. Im Jahr 2022 zog ein Sama-Mitarbeiter in Kenia vor Gericht und verklagte die Firma sowie deren Auftraggeber Meta wegen schlechter Arbeitsbedingungen und fehlender psychologischer Unterstützung. Im Laufe des Prozesses stellte sich heraus, dass die Sama-Mitarbeiter:innen im Auftrag von Meta die Inhalte von Facebook-Nachrichten prüfen mussten, oft 700 Textpassagen pro Tag, meist mit sexuell konnotiertem Inhalt.

Der Klage schlossen sich 183 weitere Sama-Mitarbeiter:innen an. Sie wurden daraufhin kurzerhand gefeuert, da Facebook den Projektauftrag für das Content-Management mit Sama aufkündigte. Viele der Gekündigten waren Arbeitsmigrant:innen aus anderen Ländern Afrikas, mit ihren Jobs verloren sie auch die Arbeitserlaubnis und ihre Visa.

KI trainieren: Die Arbeitsbedingungen von Data-Workern

„Im Bereich Content-Management werden aufgrund ihrer Sprachkenntnisse sehr viele Arbeitsmigrant:innen und Geflüchtete beschäftigt – eine Gruppe, die sehr verletzlich ist“, so Milagros Miceli. Die Soziologin und Informatikerin recherchiert seit Jahren zu den Arbeitsbedingungen von sogenannten Data-Workern, die KI trainieren. Auch zu den Fällen in Kenia. Sie sieht die Schattenseiten der Digitalisierung.

Im Rahmen ihres Projekts für das Weizenbaum-Institut in Berlin sowie das „Distributed AI Research Institute“ hat sie ehemalige Sama-Angestellte in ihre Recherchearbeit miteingebunden, die wiederum Interviews mit ehemaligen Kolleg:innen geführt haben. Dabei stellte sich zum Beispiel heraus, dass Geflüchtete aus der äthiopischen Region Tigray, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, bei Sama grausame Videos und Bilder von Kriegsverbrechen in Tigray bearbeiten müssen. „Die Job-Beschreibungen von Sama geben oft nicht das her, was die Leute später tatsächlich tun müssen“, so Miceli. Letztlich müssen die Arbeiter:innen bei Sama eine Geheimhaltungsklausel unterzeichnen, laut der sie nicht über den Inhalt ihrer Arbeit sprechen dürfen. Dies mache es besonders schwer, psychologische oder gar juristische Hilfe zu bekommen.

Lobbyarbeit für mehr Rechte

Im November wird Miceli gemeinsam mit drei kenianischen Ex-Data-Workern – auch von Sama – vor dem EU-Parlament von ihren Erfahrungen berichten. „Wir versuchen, Lobbyarbeit zu betreiben, wo immer es geht, um die Gesetzgebungen zu beeinflussen“, so Miceli. „Da es ein relativ neues Arbeitsfeld ist, wissen die meisten gar nichts davon, und die Gesetzgebung hinkt weit hinterher.“ In Kenia haben die gekündigten Sama-Mitarbeiter:innen eine Art Gewerkschaft für Daten-Arbeit gegründet. Sie ist noch nicht registriert, doch es sei ein Anfang, so Miceli.

Im Juni vergangenen Jahres erklärte das Arbeitsgericht in Kenia, dass die Kündigungen bei Sama illegal gewesen seien, und verpflichtete Meta, Facebook und Sama dazu, die Mitarbeiter:innen weiter zu beschäftigen oder in einem Mediationsverfahren eine Einigung zu erzielen, beispielsweise in Form von Abfindungszahlungen. Meta verweigerte diese Gespräche und argumentierte, dass der Konzern nicht in Kenia registriert sei und deswegen nicht für die Arbeitsbedingungen von Sama haftbar gemacht werden könne. Im heurigen September entschied jedoch das Berufungsgericht in Nairobi, dass Meta für die Arbeitsbedingungen und das Wohl dieser Arbeiter:innen sehr wohl hafte. „Das ist ein großer Schritt“, sagt Miceli.

Krisenmodus überall? Kein Grund aufzugeben! 🌪️ In unserer neuen Ausgabe zeigen wir, wie wir als Gesellschaft hoffnungsvoll bleiben können. 🤞

👉 Jetzt lesen: https://t.co/c53wJpGr7i pic.twitter.com/srAaUqcAAQ

— Arbeit&Wirtschaft Magazin (@AundWMagazin) November 19, 2024

Meta haftet für das Wohl der Beschäftigten

Als Präzedenzfall bezeichnet die Analystin Nanjira Sambuli die Causa. Die Kenianerin erforscht im Rahmen ihres Stipendiums von der Carnegie-Stiftung, wie sich die Entwicklungen im Bereich der Hochtechnologie auf die afrikanische Gesellschaft auswirken. Sama sei ein gutes Beispiel, sagt sie, „denn die Firma behauptet von sich selbst, ein ethisches Outsourcing-Unternehmen zu sein“.

Die Klage der Sama-Angestellten in Kenia hatte einen Aufschrei in den Medien zur Folge. Was einst als glorreiche Jobchance vermarktet wurde, entpuppte sich in der Praxis als Albtraum. „Das Beispiel in Kenia zeigt, dass sich Politiker:innen in Afrika und auch die ganze internationale Gemeinschaft darüber Gedanken machen müssen, welche Folgen es hat, all diese Arbeitsprozesse zu Dumpingpreisen nach Afrika auszulagern“, stellt Analystin Sambuli klar. Sie mahnt, afrikanische Politiker:innen müssten dringend Gesetze hinsichtlich des Mindestlohns ausarbeiten und bessere Arbeitsrechte definieren. „Nur weil der Kontinent dringend Arbeitsplätze benötigt, bedeutet das nicht, dass man Arbeitsrechte und ethische Mindeststandards über Bord werfen darf“, sagt sie.

Weiterführende Artikel

„Unsichtbar und unterbezahlt“: Der tägliche Kampf der Reinigungskräfte