Österreichs Industrie steht gut da

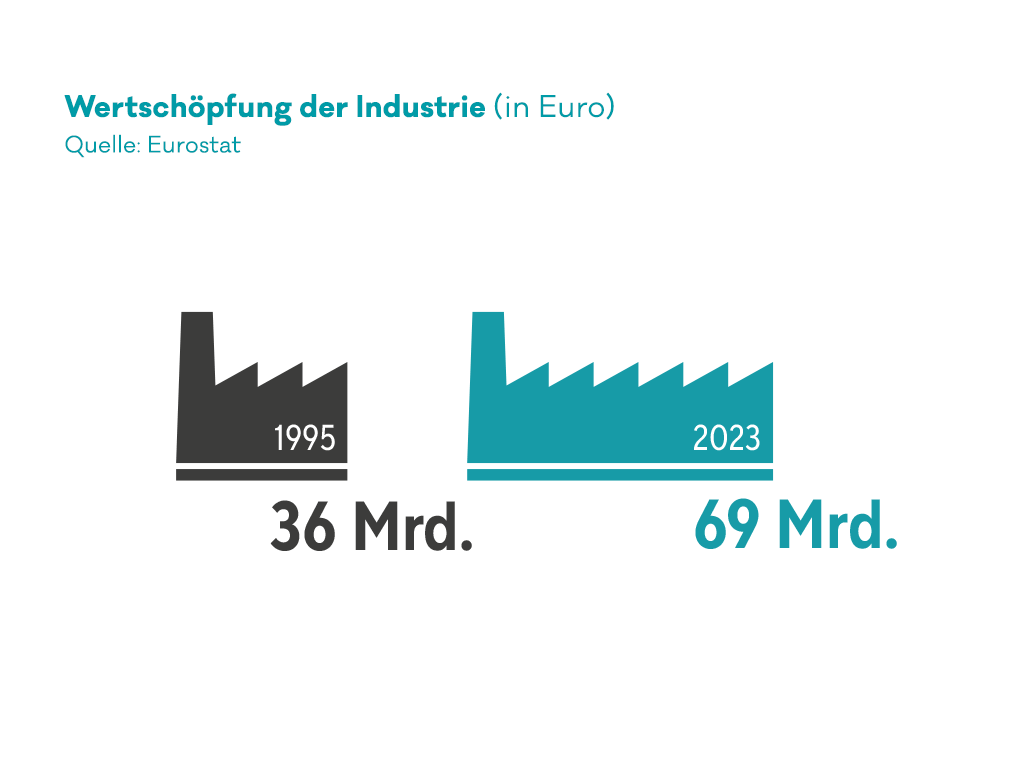

„Ich sehe aktuell keine Anzeichen für eine Deindustrialisierung“, sagt Michael Ertl, in der AK für Wirtschaftspolitik zuständig. „Im Grunde ist der Wertschöpfungsanteil der Industrie in den letzten Jahren relativ stabil geblieben.“ Sieht man sich die Zahlen an, wird selbst der behauptete allmähliche Wandel von einer „Malocher-“ zu einer „Dienstleistungsgesellschaft“ fragwürdig. 1995 waren 673.000 Menschen in Österreich in der Industrie beschäftigt, 2023 waren es sogar eine Spur mehr: 679.000. Die Industriewertschöpfung lag 1995 bei 36 Milliarden Euro, jetzt liegt sie bei 69 Milliarden. Damit ist auch der Anteil an der Gesamtwertschöpfung faktisch gleich geblieben.

Faktum ist jedenfalls: Österreichs Industrie steht gut da, sie ist ein wichtiges Rückgrat der Volkswirtschaft, der Beschäftigungsstand ist seit Jahrzehnten stabil, und in aller Regel liegen Österreich und die wichtige, kräftige deutsche Wirtschaft in etwa gleichauf.„Die Industrieproduktion ist unendlich wichtig für Österreich“, sagt auch Reinhold Binder, seit vergangenem Jahr Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE. Vor einigen Jahren hätte man jemanden in dieser Funktion noch den „mächtigen Metallerboss“ genannt. Aber als PRO-GE-Chef ist Binder nicht nur Gewerkschaftsvorsitzender der Industriearbeiter:innen, sondern auch der Mitarbeiter:innen in Gewerbebetrieben, der Nahrungs- und Genussmittelarbeiter:innen sowie der Beschäftigten in Chemiebetrieben und in der Forstwirtschaft. „Wir verhandeln über 120 Kollektivverträge“, berichtet Binder. „Industrie“ ist sowieso ein weites Feld: Neben den großen Industriebetrieben gibt es die kleineren Zulieferbetriebe. Andererseits ist vieles, was nicht zur Industrie zählt, selbst schon hoch technisiert, wie die Lebensmittelverarbeitung. Spargelstechen ist Handarbeit, die Spinatproduktion ein weitgehend technisierter Vorgang.

Todesgesang als Psychologie

„Die Klage ist der Gruß des Kaufmanns“, sagt der Volksmund, und so ist in gewissem Sinne der Alarmruf auch der Gruß der Großindustriellen und Konzernmanager:innen. Die Löhne zu hoch, die Kosten erdrückend, der Niedergang drohe, alles schrecklich – so hört es sich an, wenn man heute etwa einen Spitzenfunktionär der Industriellenvereinigung im Fernsehen hört. „Der Todesgesang auf den österreichischen Industriestandort ist selbst schon Teil des Problems“, sagt Reinhold Binder. Denn vieles in der Wirtschaft ist Psychologie. Einerseits hat die Inflation die Kosten hochgetrieben, und die Beschäftigten mussten ordentliche Lohnerhöhungen erkämpfen, um keine Reallohnverluste zu erleiden – und damit die Konsumnachfrage nicht völlig einbricht. Aber das Krisengerede verunsichert die Menschen, und deswegen legen auch Gutsituierte wieder mehr an Ersparnissen zurück – aus Vorsicht. Das ist Gift für die Konjunktur. Das Schlechtreden des Wirtschaftsstandortes führt auch dazu, dass sich Investor:innen zurückhalten. Binder: „Wenn das Vertrauen nicht da ist, wird nicht investiert.“

Österreich ist mit seiner Industrie zweifelsohne ein Vorzeigeland. Die Industrie ist sehr heterogen und divers, und es ist sicherlich ein Vorteil, dass es nicht ein, zwei dominierende Branchen gibt, wie etwa in Deutschland die Autoindustrie. Österreich hat Chipproduktion, eine starke Chemie- und Pharmaindustrie (die in den vergangenen Jahren fantastisch verdiente), Stahlindustrie, eine starke Elektroindustrie – und rund um die industriellen Zentren auch Forschungsunternehmen, die sich mit Automatisierung, Digitalisierung und Robotik beschäftigen. Auch in Sachen „Forschung und Entwicklung“ im Unternehmenssektor ist Österreich mehr als wettbewerbsfähig. „Österreich liegt hier in Europa faktisch immer an der Spitze“, sagt AK-Ökonom Michael Ertl.

Rückverlagerung der Produktion

Dennoch sorgen immer wieder Hiobsmeldungen für Aufregung, wie etwa: „47 Prozent der Unternehmen überlegen, ihre Produktion ins Ausland zu verlegen.“ Eine Überlegung ist freilich noch kein Beschluss, und außerdem wird immer wieder Produktion ins Ausland verlegt, zugleich aber auch Produktion im Inland wieder aufgenommen. In einer globalen Wirtschaft ist das eigentlich völlig normal. Teilweise erleben wir heute sogar etwas, das man in der Fachwelt „Reshoring“ nennt, also die Rückverlagerung der Produktion von sogenannten Billiglohnländern in die industriellen Zentren.

Die Gründe dafür sind vielfältig: höhere Transportkosten, riskantere Lieferketten, die Tatsache, dass die „Billiglohnländer“ auch nicht mehr so billig sind, und die Fortschritte der Automatisierung, die dazu führen, dass Lohnkosten nicht mehr so zentrale Kostenfaktoren sind. Beispiel: Die Textilindustrie, die seit den 1970er-Jahren weitgehend abgewandert ist, kommt wieder nach Europa zurück, da neue Verfahren auch hier Automatisierung ermöglichen. Denn bisher konnten etwa Roboter Textilstoffe, die sich leicht verwursteln, nicht so einfach verarbeiten – bei Metallen, Motoren und anderem ist das einfacher.

Schatten über dem Standort

Das heißt freilich nicht, dass alle Besorgnis völlig unbegründet ist. „Die Regierung hat nichts gemacht, um die Energiekosten runterzubringen“, beklagt Reinhold Binder. Die Inflation in Österreich war über viele Monate weit über dem EU-Durchschnitt und ist es immer noch. „Die Billiglebensmittel sind um 44 Prozent gestiegen.“ Aufgrund der hohen Inflation mussten die Gewerkschaften auch hohe Lohnerhöhungen durchkämpfen. Beides – überdurchschnittlich gestiegene Löhne und überdurchschnittlich gestiegene Energiekosten – verkompliziert natürlich auch die relative Wettbewerbsposition österreichischer Industrieunternehmen.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen – von der Coronakrise über die Ukraine-Invasion, die Energiekrise und die Inflation bis hin zur ökologischen Transformation – werfen ihre Schatten voraus. China subventioniert die eigene Industrie, die USA haben mit ihrem „Inflation Reduction Act“ auch ein massives Subventionsprogramm zum Wiederaufbau der eigenen industriellen Produktion aufgelegt.

Wir müssen die Attraktivität von

Arbeitsplätzen heben und die Arbeits-

bedingungen gerade bei belastender

Schichtarbeit weiter verbessern.

Reinhold Binder,

Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft

Europa darf nicht ins Hintertreffen geraten. Es droht sogar, so die Hamburger „Zeit“ vor einigen Wochen, eine neuerliche „neoliberale Revolution“. Die Warnungen vor „schwindender Wettbewerbsfähigkeit“ dienen dazu, wieder einmal Angriffe auf den Sozialstaat, auf Arbeitszeitregeln und auf Einkommen zu begründen. Die Lobbygruppen der Industriellen fordern sogar schon die Einführung einer 41-Stunden-Woche. Auch der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel wird als Argument vorgebracht.

Renaissance der Industriepolitik

Aber das Problem ist womöglich nicht so unlösbar, wie es scheint. Eine höhere Erwerbsbeteiligung Älterer – also dass mehr Leute überhaupt gesund bis zur Rente durchhalten – kann vieles auffangen, hängt aber von Stress, Arbeitsdruck und Wohlbefinden im Job ab. Es gibt viele unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte und auch eine „stille Reserve“ von Arbeitslosen, die so entmutigt sind, dass sie heute gar nicht mehr Jobs suchen. Wirtschaftsforscher:innen schätzen, dass dieses Potenzial insgesamt rund 350.000 Menschen umfasst. Wenn man nur die Hälfte davon ins Erwerbsleben bringt, hält oder von Teilzeit auf Vollzeit bringt, dann ist die Lücke geschlossen.

„Wir müssen die Attraktivität von Arbeitsplätzen heben und die Arbeitsbedingungen gerade bei belastender Schichtarbeit weiter verbessern“, sagt Gewerkschaftschef Reinhold Binder. Dazu gehören schlaue Modelle der Arbeitszeitverkürzung oder etwa die „Qualifizierungsoffensive“, die die Verhandler:innen in den Kollektivvertragsabschlüssen durchgebracht haben und mit der angelernte Arbeiter:innen zu Facharbeiter:innen qualifiziert werden sollen. Und im Wettbewerb mit den USA und China, aber auch für die Transformation der Wirtschaftsstruktur (Klimawandel!) braucht es eine „Renaissance der Industriepolitik“, denn der Markt wird die Sache nicht regeln. Kluge Industriepolitik investiert in die Technologien von morgen, stärkt die bereits vorhandenen Stärken und fördert die Wertschöpfung – etwa, indem man die Produktion von Solartechnologie in Europa unterstützt. Denn wenn man heute Solarpaneele auf Dächern fördert, dann geht ein guter Teil der Subventionen nach China.

Weiterführende Artikel:

Klagen lässt den Wirtschaftsstandort nicht florieren

Interview: „Vom Jammern ist noch kein Betrieb reich geworden”