Im Jahr 1888 wurde die Pflichtversicherung eingeführt. Seither wurde die Selbstverwaltung der Beschäftigten ausgeweitet. Die neue Regierung hebelt sie völlig aus. aber nur wenige Studenten und Akademiker.

Ferdinand Lacina, von 1986 bis 1995 Finanzminister, blickt zurück auf ereignisreiche Jahrzehnte und sieht die Zukunft alles andere als rosig.

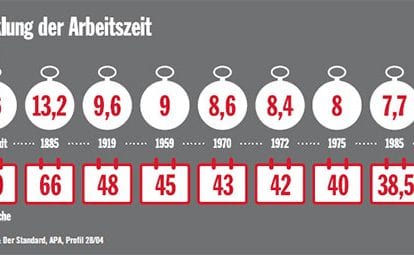

Außer durch Faschismus und Krieg stand bis 2018 der Achtstundentag mit zehn Stunden Höchstarbeitszeit nie infrage. aber nur wenige Studenten und Akademiker.

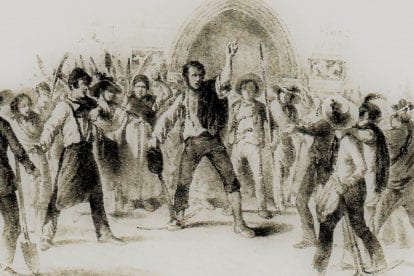

ArbeiterInnen kämpften 1848 bis zum Schluss für die demokratische Revolution, aber nur wenige Studenten und Akademiker.

In Favoriten nahm die österreichische ArbeiterInnenbewegung ihren Ausgang. Ihre Spuren findet man bis heute. Sie legen davon Zeugnis ab, wie viel Menschen erreichen können, wenn sie sich zusammenschließen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Ein Spaziergang durch Geschichte und Gegenwart.

Diesmal ist es anders, meinte der Schriftsteller Doron Rabinovici kürzlich in einer Rede bei der Donnerstagsdemonstration in Wien. Er bezog sich damit auf die Demos, die um die Jahrtausendwende zum ersten Mal stattfanden und von denen ein starkes Zeichen gegen die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ ausging.

Erstmals in Österreich erhielten 1918 ArbeitnehmerInnen gleiche Rechte in Politik und wirtschaftlicher Interessenvertretung.

er Grazer Universitätsprofessor Leopold Neuhold erzählt gerne von einem USA-Aufenthalt, wo er einen Satz auf die Mauer an einer Universität gesprüht sah: „Ich habe mir meine Meinung gebildet, verschont mich mit euren Tatsachen.“ Obwohl dieses Wortspiel – im Amerikanischen mit „opinion“ und „facts“ festgemacht – schon fast 20 Jahre alt ist, scheint es gegenwärtig in Hochblüte zu stehen.

Nicht nur in den USA ist es modern geworden, sich um Fakten kaum noch zu kümmern, ja mehr noch, über die eigene Presseabteilung – oder noch einfacher über das Internet und soziale Medien (Facebook, Twitter, …) – sogenannte Fake News, also andere/falsche Behauptungen, als „alternative Fakten“ in den öffentliche Raum zu stellen.

Nachvollziehbarkeit

Als erste Aufgabe der Wissenschaft ist die objektive Nachvollziehbarkeit zu nennen. Das Momentum der Überraschung, des Zufalls, des Aha-Erlebnisses ist eher der Kunst zuzuordnen.

Die Wissenschaft muss auch in der modernsten Forschung Ergebnisse liefern, die einer Überprüfung standhalten. Man muss sie unbesorgt außer Streit stellen können, weil es eben Fakten sind. Damit liefert sie einen wesentlichen, ja unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft.

Die Frage, ob Wissenschaft und Forschung der Wirtschaft oder der Gesellschaft dienen sollen, beantwortet sich von selbst, wenn man im Sinne einer aufgeklärten Gesellschaft für eine „Gewaltenteilung“ eintritt. Analog zur Freiheit der Kunst sollen weder Politik noch Religion noch Wirtschaft bestimmen, was und worüber geforscht werden soll. Dass schon seit jeher GeldgeberInnen bestimmen wollten – und wohl auch sehr oft bestimmt haben –, in welche Richtung Forschung gehen soll, ist zwar Realität, war aber niemals Ziel der Wissenschaft.

Verantwortungsvoller Umgang

Wenn in alle Richtungen – also frei von politischen, religiösen oder wirtschaftlichen Zwängen – geforscht werden darf (und soll), stoßen wir auf das Problem, welches der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt mit seinem Werk „Die Physiker“ in Bezug auf die Atombombe formulierte: „Es gibt Situationen“, schrieb Dürrenmatt, „wo eine gewisse Art von Denken offenbar gefährlich ist, wie das Rauchen in einer Pulverfabrik. Nun ist es unmöglich, die Pflicht, ein Dummkopf zu bleiben, als ethisches Prinzip aufzustellen.“

Es kann auch am Beginn des 21. Jahrhunderts nicht darum gehen, die Wissenschaft und Forschung zu beschränken, sondern wir sind gefordert, mit den Ergebnissen verantwortungsvoll umzugehen.

Herausforderung: Digitalisierung

Paradebeispiel für den gegenwärtigen Fortschritt, den Wissenschaft und Forschung in unser Leben bringen, ist die Digitalisierung. Durch die rasende Entwicklung der Elektronik sind alle beruflichen und privaten Lebensbereiche betroffen.

Hier sind wir als GewerkschafterInnen besonders gefordert, weil sich beim Sprung von einer „analogen“ zur „digitalen“ Welt fast alles verändert. Anstelle bisheriger Wertschöpfungsketten (ProduzentIn – HändlerIn – KonsumentIn) sind weltweite Netzwerke entstanden, anstelle von Arbeitsverträgen gibt es Internetplattformen, und durch die ungeheure Datenmenge, die mittlerweile zur Verfügung steht, wird der „gläserne Mensch“ immer mehr zur Realität.

Daher werden die Herausforderungen für Gewerkschaften zunehmen. Zum einen braucht es auch im „digitalen Zeitalter“ faire und praktikable Regelungen zum Schutz der Beschäftigten und arbeitsrechtliche sowie sozialversicherungsrechtliche Absicherungen. Zum anderen sind für die Freiheit der Wissenschaft und Lehre ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen. Eine Herausforderung, der wir uns als Gewerkschaft stellen werden.

Nicht erst seit Fake News und der Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch einen US-Präsidenten gibt es das Phänomen der Wissenschaftsfeindlichkeit.