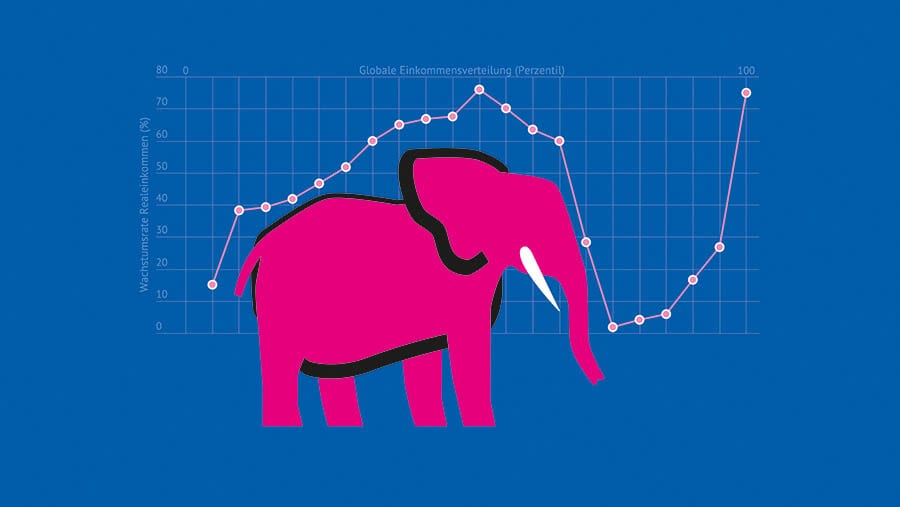

Die Elefanten-Kurve

Was die Elefanten-Kurve veranschaulicht, ist die deutliche Trennung in ökonomische Gewinner:innen der Globalisierung und jene, die davon nicht profitierten. Vereinfacht gesagt zeigt sie, dass zwischen 1988 und 2008 global gesehen die Einkommen wuchsen – und zwar vor allem für die Mittel- und Oberschicht in Asien, insbesondere China (der „Rücken“ des Elefanten). In noch stärkerem Ausmaß wuchsen sie für die kleine Gruppe der ganz Reichen in den Hocheinkommensländern, insbesondere in den USA, Europa und Japan (der „Rüssel“). In absoluten Zahlen gingen gar ganze 60 Prozent der gesamten Zuwächse an die weltweit einkommensstärksten 10 Prozent. Hingegen sahen sowohl die allerärmsten Einkommensgruppen der Welt, die vor allem in Afrika leben, aber auch die untere Mittelschicht im Westen nur sehr geringe Verbesserungen in ihrem materiellen Wohlstand.

Zwar verdient die Mittelschicht des Westens absolut gesehen weiterhin ein Vielfaches der Mitte im Rest der Welt (ihre schwachen Zuwächse gehen von einem relativ hohen Ausgangsniveau aus). Doch die Grafik bestätigt ein in Europa wie den USA derzeit grassierendes Gefühl: Die marktradikale wirtschaftliche Globalisierung hat zur Stagnation der hiesigen Mittelschichten geführt. Diese werden von Abstiegsängsten geplagt und wollen Veränderungen. Das zieht ähnliche politische Folgen dies- wie jenseits des Atlantiks nach sich: An beiden Ufern greift ein aggressiver Rechtspopulismus um sich.

Rechtspopulistische Rhetorik

In den USA baute Donald Trumps Kampagne für den Wahlkampf von 2016 und 2024 gezielt auf dieser Stimmung der Stagnation und der Abstiegsangst auf. In klassisch populistischer Form – laut, aggressiv und überschriftsartig – bediente Trump seine frustrierte Wählerschaft. Diese empfindet sich als Verliererin einer Globalisierung, die sie vor allem als Abwanderung von Betrieben und als Zuwanderung von Arbeitskräftekonkurrenz wahrnimmt. Das macht sie empfänglich für zwei Hauptfeindbilder des Rechtspopulismus, die Trump gebetsmühlenartig wiederholte: „Wir da unten“ (orientiert an einer weißen, oft männlichen Arbeiter:innen- und Mittelklasse in den ehemaligen industriellen und ländlichen Hochburgen) gegen „die da oben“ (also eine politökonomische Elite, für die inzwischen „Washington“ oder „Brüssel“ und zunehmend auch „Wien“ als Synonym eines entkoppelten Politzentrums ausreicht), um uns vor „denen da draußen“ (Zuwanderer und Zuwanderinnen, gegen die eine Grenzmauer im Süden des Landes errichtet wird) zu schützen.

Europas RechtspopulistInnen haben diese Formel seit Jahrzehnten perfektioniert: Sie präsentieren sich als Verteidiger:innen der kleinen Leute, versprechen, von außen das „politische Establishment“ aufzubrechen, haben dabei stets einen radikalen Fokus auf den Primat des Nationalstaats und die systematische Ausgrenzung von Migrant:innen. Gepaart mit einem reaktionären Frauenbild hat ihnen diese Formel großen Zulauf und inzwischen auch Regierungsbeteiligungen in zahlreichen europäischen Demokratien beschert.

Unterschiedliche Positionen bei Verteilung

Auf beiden Seiten des Atlantiks liegen diesem Aufstieg ganz wesentlich Verteilungsfragen und – gefühlte wie reale – Ungleichheitsbedingungen zugrunde. Darüber legen Rechtspopulist:innen Fragen von Kultur, Werten und Identität, die sich in Zeiten wirtschaftlicher Krisen besonders stark reaktivieren lassen. Denn bei dieser gesellschaftspolitischen Konfliktlinie genießen sie die Themenführerschaft. Nicht umsonst wird ihnen im politikwissenschaftlichen „Chapel Hill Expert Survey“ große Einigkeit auf dieser Konfliktlinie attestiert: Sie bewegen sich allesamt im äußersten rechten Bereich (7,5–10 Punkte) der zehnstufigen Skala, die von extrem liberalen Positionen (0) bis zu extrem restriktiven Positionen (10) reicht.

Anders als in kulturellen Fragen sind Verteilung und Ungleichheit für die Rechten ein weit unsichereres Terrain. Entlang der ökonomischen Konfliktlinie sind rechtspopulistische europäische Parteien nämlich sehr viel breiter verteilt. Zwischen extrem keynesianischen Positionen (0) und extrem marktliberalen Positionen (10) bewegen sie sich in einem Spektrum von 2 bis 9,5 Punkten, nehmen also sehr unterschiedliche Positionen ein. Dabei zeigt sich ein markantes Ost-West-Gefälle. Osteuropäische und einige skandinavische Rechtspopulist:innen werden in ihrer ökonomischen Haltung tendenziell eher links der Mitte eingestuft. Die Rechtspopulist:nnen Westeuropas bewegen sich dagegen deutlich im mittleren bis weit rechten – marktradikalen – Spektrum.

Trump for Billionaires

Marktradikale Wirtschaftspolitik (von Milanović „pro-rich policies“ genannt) lässt die Ungleichheit weiter ansteigen: In den USA rüttelte die Trump-Administration 2018 sogar an den letzten Säulen des ohnehin schwachen Sozialsystems. Die flächendeckende Krankenversicherung (Obamacare), das öffentliche Schulsystem und Sozialtransfers wie Essensmarken werden – wenn auch vorerst mit beschränktem Erfolg – angegriffen. Dieser Totalrückbau bedroht die Mittelschicht, deren Auffangnetz der Sozialstaat darstellt. Sie trifft aber vor allem bereits Einkommensschwächere, chronisch Kranke und andere verwundbare Gruppen (insbesondere Kinder) ins Mark.

Dagegen ist Trump ein Paradebeispiel für die oft betuchte Herkunft von Rechtspopulist:nnen: Sein Vermögen ist dynastischen Ursprungs, er selbst gehört dem reichsten ein Prozent der Amerikaner:innen an. Auch seine wenigen bisherigen politischen und personellen Entscheidungen in seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 standen in krassem Widerspruch zur Wahlkampf-Rhetorik. Vergegenwärtigt man sich allein Trumps Kabinett der Milliardär:nnen, so gab es damals wohl kaum ein extremeres Bild der Plutokratie, also der Herrschaft der Reichen.

Abgrenzung nach unten

Diese Schere klafft auch bei Westeuropas Rechtspopulist:innen auseinander, wenn ihre Funktionär:innen oft aus der oberen Mittelschicht, aus Unternehmer:innen und Großverdiener:innen bestehen. Dementsprechend höhlen sie oft in ihrer parlamentarischen und Regierungsarbeit wohlfahrtsstaatliche Errungenschaften systematisch aus. Die Einschränkung von Mindestsicherungen, Pensions- und Lohnkürzungspolitik bis hin zur Schwächung des Arbeitnehmer:innenschutzes und der Gewerkschaften untergraben die soziale Stellung der breiten Mittelschicht. Um diese Politik ihrer Wählerschaft dennoch schmackhaft zu machen, bedienen sich Rechtspopulist:innen vor allem einer Strategie der Abgrenzung nach unten. Neben den korrupten Eliten nehmen sie zunehmend die „Sozialschmarotzer“ am unteren Ende ins Visier, umso mehr, wenn diese sich als „Fremde“ qualifizieren lassen. Einer ökonomisch verunsicherten Wählerschaft signalisieren sie: Euer Wohlstandsverlust geht auf deren Konto.

Solidarität statt Lockvogelpolitik

Angesichts dessen warnt Milanović: Der Interessenausgleich zwischen der breiten Mittelschicht und „den besitzenden Klassen“, der zur kurzen Phase des globalen Rückgangs an Ungleichheit zwischen 1950 und 1980 führte, droht endgültig aufgekündigt zu werden. Diese Tendenz wird durch den Rechtspopulismus verstärkt, mit potenziell gefährlichen Angriffen auf Minderheiten. Deshalb braucht es progressive Antworten auf die zunehmende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen statt einer rückwärtsgewandten rechtspopulistischen Lockvogelpolitik, will man die gewaltsamen Konflikterfahrungen des vorigen Jahrhunderts nicht wiederholen.

The Economist:

tinyurl.com/ya4t282o

Oliver Gruber und Miriam Rehm

Politologe, Abteilung Bildungspolitik der AK Wien und Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der AK Wien und Lektorin an der WU

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor

oliver.gruber@akwien.at

miriam.rehm@akwien.at

die Redaktion

aw@oegb.at