Der Beirat fungiert als Vehikel für die demokratische Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte. Der Beirat bildet eine Brücke zwischen Kommunalpolitik, Verwaltung und migrantischer Bevölkerung. Und die Koha Kitchen mit ihren Vintage-Fauteuils, Sofas und dem gemütlichen großen Esstisch ist Teil eines größeren Netzwerks, das die Mitsprache und Partizipation derer fördert, die sonst Gefahr laufen, nicht gehört zu werden.

Mitentscheiden können

Lesorogol ist Mutter von drei Söhnen, 15, 9 und 7 Jahre alt. Die beiden jüngeren sind in Tirol geboren: „Halbe Österreicher und halbe Kenianer“, lacht sie. Für sie sei es wichtig, dass die Kinder in beiden Regionen zu Hause sind. „Sie sollen hier und in Kenia eine Gemeinschaft finden, der sie sich zugehörig fühlen.“ Gern würde Lesorogol stärker am politischen Leben ihrer Stadt und ihres zweiten Heimatlandes teilnehmen, sie erachtet ihre Lage in Österreich als unbefriedigend. „Ich arbeite hier und zahle Steuern, aber ich habe keine Möglichkeit, wählen zu gehen“, sagt Lesorogol. Für die österreichische Staatsbürgerschaft müsste sie ihre bisherige aufgeben und damit „einen Großteil meiner Identität“. In ihrer ersten Heimat setzt sie sich für Frauen ein, hat eine NGO aufgebaut, die ihnen Bildung und Auskommen verschafft: einerseits mit in Samburu handgefertigtem schillernd-buntem Glasperlenschmuck, andererseits mit Landwirtschaft und dem Pflanzen von Bäumen.

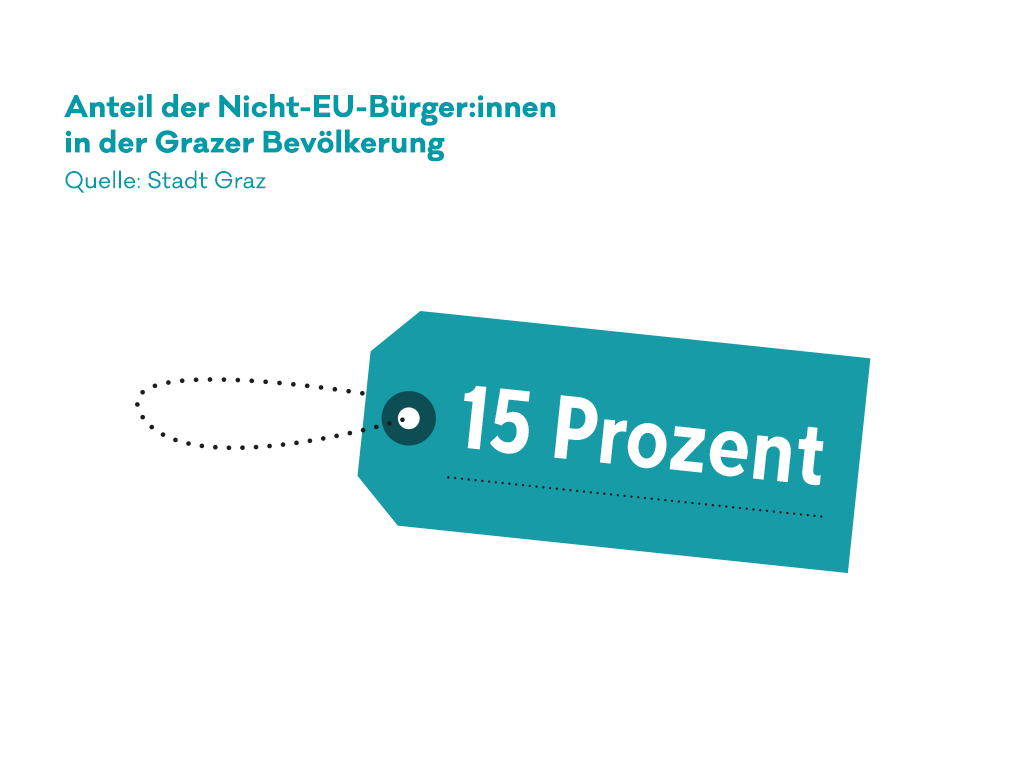

So wie Lesorogol geht es vielen der rund 47.000 Menschen in Graz, die aus Drittstaaten kommen. Genau deshalb wurde vor 30 Jahren der Migrant:innenbeirat in Graz ins Leben gerufen. Er bietet ihnen politische und organisatorische Unterstützung, erarbeitet Stellungnahmen wie Empfehlungen und arbeitet eng mit den städtischen Ausschüssen für Bildung, Soziales und Wohnen sowie Kultur und Wissenschaft zusammen. Außerdem veröffentlicht er jedes Jahr einen Bericht über die Lage der in Graz lebenden Migrant:innen. Eine zentrale Forderung ist, dass das Engagement von Migrant:innen in öffentlichen Gremien in Österreich generell stärker gefördert wird. Denn in der Republik ist der Grazer Migrant:innenbeirat bisher einzigartig. Einige seiner wichtigsten Themen sind der Zugang zum Arbeitsmarkt, die Nostrifizierung von im Ausland erworbenen Qualifikationen und das Einbürgerungsgesetz.

Einbürgerung als Katalysator für Integration

Das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht zählt laut internationalen Ranglisten wie dem MIPEX-Ranking weltweit zu den strengsten. Österreich gehört zu den wenigen Staaten, die nur in bestimmten Sonderfällen Doppel- oder Mehrfachstaatsbürgerschaften zulassen – etwa „wegen bereits erbrachten und noch zu erwartenden Leistungen oder wenn es im Interesse der Republik Österreich liegt“. Bekannte Opernsänger:innen und Profisportler:innen profitieren zum Beispiel von dieser Ausnahme.

Noch gilt Deutschland als Vorbild: Ein Gesetz von 2024 beschleunigt die Einbürgerung auf fünf Jahre, bei besonderen Integrationsleistungen kann es sogar nur drei Jahre dauern. Die doppelte Staatsangehörigkeit wird dort generell zugelassen, und in Deutschland geborene Kinder, deren Eltern fünf Jahre legal im Land leben, erhalten – anders als in Österreich – bei Geburt automatisch die Staatsbürgerschaft.

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Einbürgerung als Katalysator für Integration wirkt. Ein Pass der neuen Heimat vermittelt Einwanderinnen und Einwanderern nicht nur ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit, er bringt auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und Zugang zu demokratischer Teilhabe, wie die Möglichkeit zu wählen. Migrant:innen leben in zwei Gesellschaften und haben Bindungen an beide Staaten, daher ist auch eine Doppelstaatsbürgerschaft ein angemessener Ausdruck ihrer Lebensverhältnisse.

„Die langen Wartezeiten, hohen Kosten und strengen gesetzlichen Vorgaben machen das österreichische Einbürgerungsgesetz im internationalen Vergleich zu einem der restriktivsten“, sagt Irina Karamarković, Vorsitzende des Migrant:innenbeirats. Die Musikerin, Doktorin der Philosophie und Autorin weist darauf hin, dass restriktive Einbürgerungsgesetze auch in Anbetracht des Arbeitskräftemangels eine Hürde darstellen, da sie hoch qualifizierte Fachkräfte daran hindern, langfristig in einem Land zu bleiben und sich vollständig zu integrieren.

Reden schafft Vertrauen

Karamarković ist seit September 2021 Beiratsvorsitzende, das 9-köpfige Team wird alle fünf Jahre parallel zur Grazer Gemeinderatswahl von den Drittstaatsangehörigen in der Stadt gewählt. War der Beirat in den ersten Jahren rein männlich besetzt, sind es nun acht Frauen und ein Mann, die aus den USA, Indonesien, Serbien, Nigeria, Bangladesch, der Türkei und der Ukraine stammen. „Wir bieten offiziell keine Beratungen an, aber wir wissen in der Regel, wer weiterhelfen kann“, berichtet Karamarković. Konfrontiert sei der Beirat, der sich als Drehscheibe versteht, auch mit Menschen, die stärkster Diskriminierung ausgesetzt sind, etwa weil sie sichtbar anders aussehen, zum Beispiel mit Kopftuch oder Turban bekleidet sind oder nicht fließend Deutsch sprechen.

„Wir sind einfach Menschen, die hier Fuß fassen wollen“

Neben der politischen Vertretung ist auch die Vernetzung der Menschen eine wichtige Aufgabe. „Wir wollen, dass sich Migrant:innen aktiv an der Nachbarschaft beteiligen. Wenn Menschen miteinander reden, werden Vorurteile abgebaut“, weiß Godswill Eyawo. Den Geschäftsführer des Migrant:innenbeirats nennen alle nur kurz Will. Viele migrantische Vereinslokale hätten sich in der Nachbarschaft angesiedelt und seien besonders am Wochenende gut besucht: Anrainer:innen seien in der Vergangenheit teils wegen der vielen „fremd aussehenden Menschen“ in ihrer Gegend verunsichert gewesen. „Deshalb haben wir das Projekt ‚Tag der offenen (Vereins-)Türen‘ ins Leben gerufen“, erzählt Will, der 1994 von Nigeria nach Graz kam.

Ziel der Aktion war es, Nachbar:innen zu begegnen und sich auszutauschen. „Wir haben gesagt: Kommt vorbei, wir wollen euch kennenlernen! Es gibt etwas zu essen und zu trinken“, sagt Will. Viele Nachbar:innen hätten die Einladung angenommen und durch die Gespräche bemerkt, dass diese Vereine nichts Ungewöhnliches tun. „Wir sind einfach Menschen, die hier Fuß fassen wollen und uns gegenseitig unterstützen.“ 2014 entwickelte sich daraus schließlich der „Tag der Migrant:innenvereine“ – ein jährliches Fest am zentralen Mariahilferplatz unweit der Mur.

Luft nach oben

Schon damals habe der Migrant:innenbeirat mit dem ehemaligen Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) ein gutes Gesprächsklima gehabt. Mit KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr, die seit 2021 regiert, habe es sich jedoch noch verbessert. Gesprächspartner:innen im Rathaus seien ohne großen Aufwand schnell erreichbar, die Stadtpolitik sei sozialer und offener gegenüber Minderheiten geworden. „Als Migrant:innenbeirat haben wir mehr öffentliche Präsenz, etwa mit unserer Kolumne in der Stadtzeitung“, erzählt die Vorsitzende Karamarković. Freilich gebe es noch Luft nach oben: Die Diversität in der Verwaltung, in den Institutionen und Organisationen der Stadt sollte erhöht werden. „Wir wollen, dass Menschen mit einem fremden Nachnamen oder mit einer anderen Hautfarbe die Chance haben, auch eine Leitungsposition zu übernehmen, und nicht nur Putzfrauen werden“, spitzt es Karamarković zu.

Räume für Begegnung

Auch Beetoo, der gerade an seiner Masterarbeit schreibt, glaubt an seine Karriere. Er will später für internationale Medien arbeiten und seine Vielsprachigkeit einsetzen. In der Koha Kitchen hat er eine Atmosphäre gefunden, die er in der restlichen Stadt ein bisschen vermisst: eine spontane, lebendige. „In der Stadt unterhält sich kaum jemand, nicht einmal in den Straßenbahnen oder Zügen – anfangs dachte ich, die Menschen meditieren“, schmunzelt Beetoo, der vor einem Jahr aus Indien nach Graz kam.

#Demokratie steht unter Druck: Nur 24 Länder sind weltweit vollständig demokratisch. 🌍⚖️ In Österreich vertrauen 85 % auf die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen. Echte #Partizipation in Gewerkschaften und Betriebsräten ist entscheidend. ✊👇

— Arbeit&Wirtschaft Magazin (@aundwmagazin.bsky.social) 19. Februar 2025 um 17:00

Bei einem Spaziergang entdeckte er zufällig die Koha Kitchen, in der gerade eine Teezeremonie abgehalten wurde. Debbie Adams, Gründerin der Gemeinschaftsküche und gebürtige Neuseeländerin, lud ihn vom Gehsteig weg zum gemeinsamen Mittagessen ein – in diesem gemütlichen Raum mit der Tafel, an der so viele Kulturen ihren Platz finden. Seither ist Beetoo fast jede Woche hier: Mittwochs treffen sich bis zu 30 neue und angestammte Grazer:innen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zum gemeinsamen Kochen und Essen. Was der Migrant:innenbeirat in Graz im Großen fördert, schafft die Koha Kitchen im lokalen Bereich: die Vernetzung unterschiedlichster Menschen und mehr Verständnis füreinander.

Weiterführende Artikel

Von Kenia in die Welt: Teresa Wabukos Kampf gegen Ausbeutung – Arbeit&Wirtschaft

Interview: Warum Mümtaz Karakurt die Republik verklagte – Arbeit&Wirtschaft

Arbeitsmigration: „Willkommenskultur herrscht in Österreich keine“ – Arbeit&Wirtschaft