Die Digitalisierung der Landwirtschaft gilt als Zukunftsmodell. Sie soll die körperliche Arbeit durch intellektuelle Inhalte ersetzen.

Autor:in – Gastautor:in

![]() Gastautor:in

Gastautor:in

Erntearbeit gibt es, seit es Menschen gibt. Bis heute ist sie wichtig für die Versorgung mit Lebensmitteln. Gleichzeitig wird die Arbeit auf dem Feld oft lächerlich gering entlohnt. Auch in Österreich.

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Bedeutung der Landwirtschaft als Wirtschaftssektor stark gesunken. Dies spiegelt sich etwa in der Wirtschaftsleistung des Agrarsektors wider: Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft am BIP ging von 16 Prozent Mitte der 1960er-Jahre auf 1,3 Prozent im Jahr 2016 zurück. 90 Prozent der Betriebe sind Einzelunternehmen, die von Familien geführt werden, mehr als die Hälfte davon im Nebenerwerb.

Inzwischen wird mehr als die Hälfte der Landwirtschaft in Österreich im Nebenerwerb betrieben. Viele LandwirtInnen kombinieren dies mit Tätigkeiten, die eng mit der Landwirtschaft verwoben sind. Eine produktive Kombination ist es beispielsweise, wenn sie Urlaub am Bauernhof anbieten, wie dies fast 10.000 Betriebe tun. Elf Prozent der touristischen Betten in Österreich werden von landwirtschaftlichen Betrieben angeboten. Andere verwerten ihre Produkte im eigenen Tourismus- oder Gastronomiebetrieb. Oftmals kombinieren die BäuerInnen gleich mehrere Tätigkeiten.

Alle Zahlen, Daten und Fakten finden Sie anbei zum Downloaden.

Quelle: Arbeit&Wirtschaft 9/17

Datum: 20.11.2017 00:00

Werner Muhm, Steuerexperte und bis 2016 Direktor der AK Wien, über den Strukturwandel in der Landwirtschaft, hypertrophe Förderungen, fleißige Bauern und moderne AgrarunternehmerInnen.

Österreichweit hat das Trinkwasser Spitzenqualität. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Problemregionen hilft das den KonsumentInnen kaum.

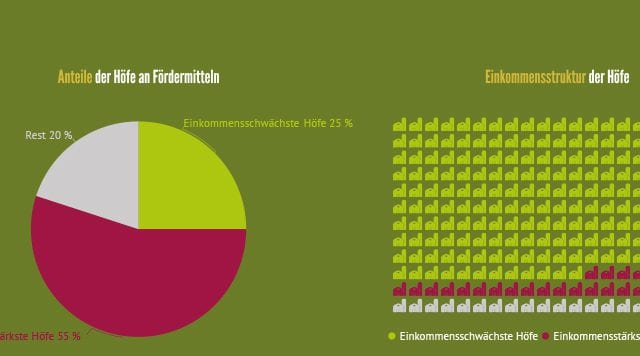

Oder: Wie Agrarförderungen meist begründet und wie sie tatsächlich verteilt werden.

Großbetriebe sind im Aufwind, Kleinlandwirte kämpfen. Das gilt für Europa wie für Österreich. Wie "die Großen auf Kosten der Kleinen" expandieren.

Die Mehrheit der LandwirtInnen in Österreich bewirtschaftet ihren Betrieb inzwischen im Nebenerwerb. Manche haben wie Josef Pfeiffer das Glück, dass sich ihr zweiter Beruf perfekt mit der Landwirtschaft verbinden lässt. Für andere Beschäftigte wie Hannes und Elke Krauscher bedeutet es viel Arbeit, anstrengendes Pendeln und Stress. Und doch machen sie ihre Berufe mit Leidenschaft. Zwei Nebenerwerbs-Familien im Porträt.

er Wahlkampf ist im Finale zu einer Schlammschlacht mit gegenseitigen Klagsdrohungen und Beschuldigungen verkommen. Eine Situation, bei der man es niemandem verdenken kann, wenn er oder sie einfach angewidert den Kopf wegdreht.

Der Schaden, der hier an der Politik und letztendlich an der Demokratie angerichtet wurde, ist, jetzt einige Tage nach der Wahl, noch gar nicht abzusehen.

Dirty Campaigning

Noch nie wurden in Österreich die Schattenseiten des „Dirty Campaigning“ – die Zeit der Demagogen und Politsöldner – so augenscheinlich wie jetzt. Es hat Wirkung gezeigt: Die politische Kultur und die öffentliche Diskussion leiden darunter.

Unsere politische Landschaft ist im Umbruch. Die Bindungen zu Vorfeldorganisationen und Parteien werden immer schwächer. Traditionelle Politik mit ihrer herkömmlichen Kommunikation versagt.

Wir überlassen es gerade den PopulistInnen, jene Menschen „einzusammeln“, die sich nicht mehr an große Organisationen gebunden fühlen. Jene Menschen, die mit der zunehmenden Komplexität einer modernen kapitalistischen Welt konfrontiert und damit auch oft überfordert sind.

„Die größte Chance für Populisten tritt dann ein, wenn ganze Bevölkerungsteile gesellschaftspolitisch obdachlos werden.“

Lawrence Goodwyn

Populistische Strömungen sind ein Protest gegen etablierte Parteien. Gerade in unserer gewerkschaftlichen Zielgruppe ist es ein Misstrauen gegen die akademische Schicht, gegen gesellschaftliche und wirtschaftliche Eliten und gegen soziale Ungleichheit.

Vielleicht könnte man Populismus sogar als „unser schlechtes Gewissen“ betrachten. Im positivsten Sinn ein Alarmsignal, das auf eine Krise der etablierten Politik hinweist, auf einen Mangel von guter und professioneller Kommunikation „zwischen denen da oben“ und „dem Volk“. Also ein Aufschrei des Misstrauens und der Unzufriedenheit.

Vielleicht ist Populismus so etwas wie ein Albtraum für die herkömmliche Politik, für die Reformpolitik der Mitte, für die Politik der Koalitionen und die Politik der „faulen“ Kompromisse.

Populismus als Revolte

Vielleicht ist der Populismus als Revolte gegen eine wissensorientierte Zukunftsvorstellung zu verstehen. Als Ablehnung gegen eine globale Zukunft, der viele unvorbereitet und verunsichert entgegensehen. Oder ein Aufschrei gegen die Zukunftsvorstellung des lebenslangen Lernens, das viele als lebenslangen Zwang erleben; gegen eine Zukunft, die sich einer leistungs- und wissenschaftsorientierten Wirtschaft verschrieben hat, in der der Zwang zur Flexibilität und die Logik des Marktes vorherrschen.

Viele Menschen fühlen sich diesen Entwicklungen gegenüber überfordert und schutzlos ausgeliefert. Der Populismus lehnt sich dagegen auf. Vielleicht umso erfolgreicher, weil wir den Menschen oft nur sagen „das ist unsere einzig mögliche Zukunft“, weil wir keine Alternativen aufzeigen, keine Gegenentwürfe zu dieser rein der Vernunft des Kapitals unterworfenen Welt vorlegen.

Tiefe Kluft

Weil die Argumentation der politischen Mitte auf eine tiefe Kluft zwischen den GewinnerInnen und den VerliererInnen der Modernisierung abzielt, auf die Kluft zwischen ZukunftsoptimistInnen und ZukunftspessimistInnen. Eine Kluft, die hingenommen wird.

Dadurch entsteht eine Trennlinie zwischen gesellschaftlichen Gruppen, zwischen jenen, die die Zukunft willkommen heißen, und denen, die die Zukunft fürchten. Unsere politische Positionierung in diesen Fragen wird also über die Zukunft des Populismus entscheiden!

Der 10. Oktober ist der Tag der Todesstrafe. In der EU richtet der Staat nicht mehr über Menschenleben. Doch das Thema bleibt ein populistischer Stimmungsmacher.