Laut Ulrich Brand, Professor für Internationale Politik an der Universität Wien, ist Trumps Zollpolitik nur Mittel zum Zweck: „Im Kern steht wie bei Trump I die Vorstellung, einen Investitionsboom in den USA auszulösen und Unternehmen, die abgewandert sind, ins Land zurückzuholen.“ Das bringt andere Länder unter Zugzwang. Besonders herausfordernd: die Unberechenbarkeit seiner Ankündigungen und Entscheidungen. Welche Warengruppen wie hoch verzollt werden müssen, entscheidet Trump teils von Tag zu Tag neu.

Erpressungsversuche durch Zölle

Unter solchen Bedingungen sind Gegenmaßnahmen politisch wie unternehmerisch schwer zu planen. Dennoch sei laut Brand eine Reaktion nötig, vor allem weil Trump per Zollpolitik erzwingen will, dass Europa Regulierungen wie etwa Digitalsteuern rückgängig macht, die US-Tech-Riesen treffen.

Sie gehen auf Kosten von Umwelt und

Beschäftigten und verstärken den Druck

auf die Arbeitsbedingungen.

Lisa Mittendrein

Wie sollte Europa also strategisch vorgehen? Lisa Mittendrein, Referentin für Globalisierungsökonomie in der Abteilung EU & Internationales der AK Wien, hält manch andiskutiertes Zugeständnis an die USA für problematisch: „Es wäre eine fatale Politik, jetzt mehr Flüssiggas und Rüstungsgüter aus den USA zu kaufen. Das würde problematische Abhängigkeiten verstärken und die Klimapolitik beiseiteschieben.“

Sollte Europa nun den Handel mit Südamerika, China oder Indien verstärken? Die EU betreibe laut Mittendrein ohnehin viel Handel mit diesen Wirtschaftsräumen. Zwar könne es „punktuell Verschiebungen geben, aber der politische Fokus sollte nicht sein, diese Handelsbeziehungen um jeden Preis auszubauen“. Handelsabkommen wie zwischen EU und MERCOSUR, das die EU-Kommission jetzt beschließen will, würden Ungleichheiten festschreiben. „Sie gehen auf Kosten von Umwelt und Beschäftigten und verstärken den Druck auf die Arbeitsbedingungen“, so Mittendrein. „Sie verhindern zum Beispiel auch die eigenständige industrielle Entwicklung in Lateinamerika.“

Stattdessen sollte die EU ihre Handelsbeziehungen „endlich auf eine neue Basis stellen“ und etwa die Kernarbeitsnormen der ILO zur Bedingung für vertieften Handel machen. Neuen Abkommen müsse der sozial-ökologische Umbau zugrunde liegen. Zudem sollte die EU ihre starke Exportorientierung infrage stellen. Mittendrein: „Die beste Verhandlungsposition gegenüber den USA hat die EU, wenn sie selbstbewusst ihre Binnenwirtschaft stärkt. Damit ist sie ein weniger interessantes Angriffsziel.“ Es sei ein Widerspruch, dass Europa wisse, welch enormer Treiber der Klimakrise der globale Handel ist, und andererseits mit Freihandelsabkommen versuche, ihn auszuweiten.

Doppelzüngige EU

Ulrich Brand nennt das „doppelzüngig“: „Die EU könnte eine gute Gegenspielerin von Trumps Macht- und Interessenpolitik sein, ist es aber nicht. Es wird immer behauptet, die EU sei für eine regelbasierte Ordnung, aber auch sie agiert machtvoll gegenüber schwächeren Akteuren.“ Aus seiner Sicht wäre die EU gut beraten, neue Partner zu suchen und dabei einen Green New Deal oder Clean Industrial Deal ernst zu nehmen sowie auf eine regelbasierte internationale Politik zu pochen. Die Bekämpfung des Klimawandels sei weiterhin eine „Top-Priorität“.

Das bedeute auch, die Wirtschaftspolitik anders auszurichten und etwa Investitionen in den öffentlichen Verkehr zu fördern. Dafür brauche es mehr Importe, weil Rohstoffe wie Kupfer in Europa nicht ausreichend verfügbar sind – doch ohne weiter auf Ausbeutung in Afrika, Lateinamerika, Asien und Osteuropa zu setzen. „Wir sollten vorangehen, uns an Regeln halten und aufhören, um jeden Preis Lithium, Kupfer, Wasserstoff, agrarische Produkte etc. aus anderen Ländern zu beziehen“, so Brand.

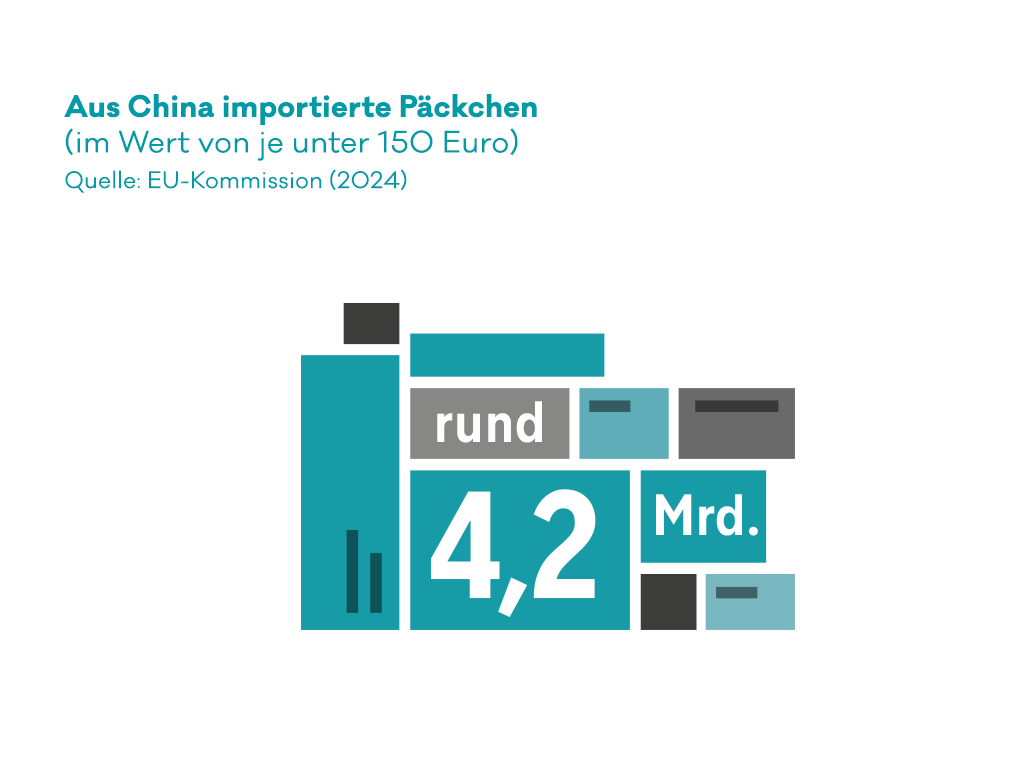

Bei einer Steigerung der Binnennachfrage müsse genau hingeschaut werden: „Um welche Produkte geht es? Heißt das zugespitzt mehr Privatjets oder mehr Basiskonsum für die Armen?“ Europa brauche eine „selektive Deglobalisierung“. Es müsse hinterfragt werden, dass chinesische Onlinehändler wie Temu und SHEIN täglich etliche Flugzeuge mit Billigprodukten nach Europa schicken: „Was das an CO2-Ausstoß bedeutet, ist irre.“ Hingegen würde es Sinn machen, kleine E-Autos aus China zu importieren, anstatt Teslas in Europa herzustellen.

„Bereits während seiner ersten Amtszeit hat Donald Trump Angriffe auf die Arbeitnehmerrechte orchestriert.“ Toller Artikel mit unserer US-Kollegin Monica Owens von der American Association of University Professors (AAUP).

— netzwerkinternatio.bsky.social (@netzwerkinternatio.bsky.social) 8. April 2025 um 12:51

Auch wenn es in der angespannten geopolitischen Situation eine große Kraftanstrengung erfordert: Lisa Mittendrein und Ulrich Brand zufolge sollte Europa jetzt Trumps Machtanspruch zurückweisen, anders als er nicht auf die Erniedrigung anderer Länder setzen, auf Regeln beharren, Ungleichheitsfragen ins Zentrum stellen und sich als Vorreiter beim sozial-ökologischen Umbau positionieren.