Die liberale, pluralistische Demokratie hat schon bessere Tage gesehen. Populistische und antidemokratische Parteien gewinnen immer häufiger Wahlen. Halb- und Ganzautokrat:innen untergraben die Institutionen der Demokratie, wie die freien Medien und unabhängige Gerichte. Generell sickern Negativismus und Unzufriedenheit in alle Poren. Das gibt dann illiberalen Führungsfiguren die Möglichkeit, mit der Botschaft „Ich bin eure Stimme“ die Wütenden hinter sich zu versammeln. In Ungarn baut Viktor Orbán das Land seit eineinhalb Jahrzehnten um. In den USA gewann Donald Trump die Präsidentschaftswahlen und bildete eine Regierung aus verrückten Verschwörungstheoretiker:innen, Radikalen und loyalen Speichellecker:innen. Oligarchen wie Elon Musk begnügen sich nicht mehr mit Einflussnahme im Hintergrund. Sie haben die Regierung fest im Griff wie in den Zeiten des „Räuberbaron-Kapitalismus“.

Hatte man vor dreißig Jahren, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, noch geglaubt, die Demokratie sei auf einem globalen Siegeszug, so werden heute im Demokratie-Index des britischen Mediums „Economist“ nur noch 24 Länder als vollständige Demokratien geführt. Immer mehr Nationen kippen in die Autokratie.

Demokratieverständnis in Österreich

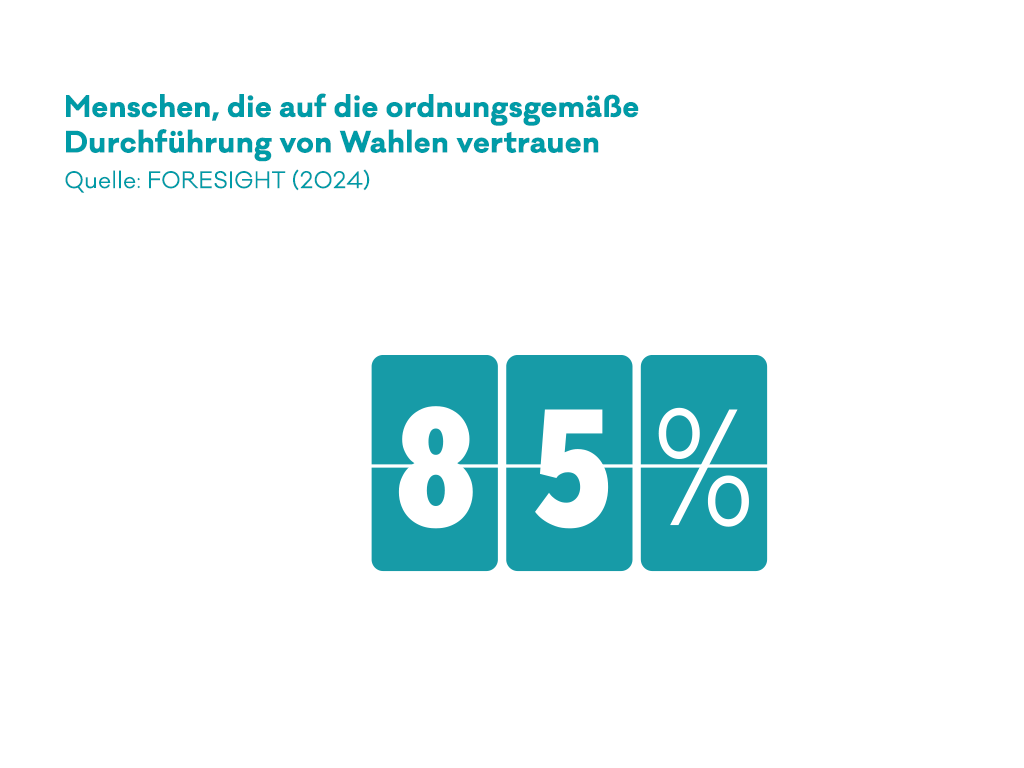

Es ist Anfang Jänner 2024, und wir treffen die Sozialwissenschaftlerin Martina Zandonella zum A&W-Gespräch im Meinungsforschungsinstitut FORESIGHT. Wie es der Zufall so will, wurde Herbert Kickl am Vortag mit der Bildung einer Bundesregierung betraut. Die Koalitionsgespräche der drei Mitte-Parteien waren kurz davor krachend gescheitert. Eigentlich hat Zandonella, die seit 2018 den jährlichen „Demokratiemonitor“ erhebt, durchaus ein paar erfreuliche Daten in ihren Zahlenreihen. Die Zufriedenheit und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen steigen wieder leicht – nachdem sie jahrelang rückläufig waren. Rund neun von zehn Befragten halten die Demokratie als beste Regierungsform hoch. Aber es gibt auch ein paar Alarmsignale: Verglichen mit 2020 ist das Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit der Institutionen noch immer im Keller. Lediglich 43 Prozent der Befragten sind etwa der Meinung, dass das politische System sehr gut oder ziemlich gut funktioniert. Vor fünf Jahren waren es noch 66 Prozent. Bei den beiden oberen Einkommenssegmenten – unter den Spitzenverdiener:innen und in der Mitte – erholen sich die Zufriedenheitswerte. Im unteren Drittel wiederum sinken sie seit 2020 konstant und ungebrochen.

„Die Schere geht weiter auf“, sagt Zandonella. Geringverdiener:innen, Unterprivilegierte, Arme, prekär Beschäftigte, Niedrigpensionist:innen: Sie sähen sich in der Politik, etwa im Parlament, kaum mehr repräsentiert. „Ein Drittel hat sich verabschiedet, die Krisenjahre haben viel Vertrauen gekostet“, sagt die Sozialforscherin. Die Bevölkerung als Ganzes sei aber keineswegs so polarisiert, wie Medienberichte vermuten lassen. In den meisten Fragen, von Migration über Klimawandel bis hin zu den anderen heftig diskutierten „Trigger“-Themen, habe die breite Mitte der Gesellschaft differenzierte Meinungen. „Die meisten Leute sind ambivalent“, so Zandonella. Nur rund acht Prozent hätten ein festes antidemokratisches Weltbild, aber „innerhalb dieser Gruppe gibt es eine Radikalisierung“.

Die Stimme des „einfachen Volkes“?

Die Unzufriedenheit mit der Demokratie hat sich dabei seit Jahren aufgebaut. Der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch hat diese Entwicklung schon vor zwei Jahrzehnten mit dem Begriff der „Postdemokratie“ beschrieben. Damit ist die Kaperung des politischen Systems durch Lobbys und Interessengruppen gemeint, aber auch Stimmungen wie „Langeweile, Frustration und Desillusionierung“ bei der Wähler:innenschaft. Autoritäre Attacken kommen daher heute häufig mit demokratischer Rhetorik daher. Sogar verbissene Extremist:innen sagen selten, dass sie beabsichtigen, eine Autokratie zu errichten. In den meisten Fällen mimen sie die Stimme des „einfachen Volkes“, der „ganz normalen Leute“, der „regular guys“, wie man in den USA sagt. Sie geben sich geradezu als die eigentlichen Demokrat:innen aus. Die neuen medialen Strukturen helfen ihnen dabei, etwa die Zuspitzungsmaschinen „Social Media“ und deren Zusammenspiel mit dem Revolverjournalismus.

Individuum versus Mehrheit

Betrachtet man die Dinge nüchtern, ist gar nicht so richtig klar, was Demokratie überhaupt ist. Wörtlich meint sie „Volksherrschaft“, und in unserem Alltagsverständnis ist sie mit Wahlen und Mehrheitsentscheidungen verbunden. Das Hochamt der Demokratie ist stets der Wahlakt. Für den französischen Historiker und Philosophen Pierre Rosanvallon ist Demokratie das „Sakrament der Gleichheit“ und das „Sakrament der Freiheit“. Sozusagen der Tag, an dem jeder gleich viel wert ist, an dem der Vorstandsdirektor nicht mehr wiegt als die kleine Arbeiterin.

Aber die Mehrheitsentscheidung ist nur ein wichtiges Element der Demokratie. Die Freiheitsrechte des:der Einzelnen und der Minderheitenschutz sowie alle Grundrechte gehören genauso dazu wie strikte Rechtsstaatlichkeit.

Die individuellen Freiheitsrechte und die Mehrheitsentscheidung durch freie Wahlen haben sich historisch gemeinsam entwickelt. Sie sind aber nicht nur zufällig miteinander verbunden. Eine Demokratie, in der 51 Prozent der Bevölkerung demokratisch entscheiden, 49 Prozent brutal zu unterdrücken, wäre keine mehr. Wenn die Mehrheit die Freiheitsrechte der Minderheit einschränkt, würde das faktisch auch die Möglichkeiten ausschließen, dass die Minderheit die anderen überzeugt und selbst zur Mehrheit wird.

Die individuellen Freiheitsrechte und die Mehrheitsentscheidung durch freie Wahlen haben sich historisch gemeinsam entwickelt. Sie sind aber nicht nur zufällig miteinander verbunden. Eine Demokratie, in der 51 Prozent der Bevölkerung demokratisch entscheiden, 49 Prozent brutal zu unterdrücken, wäre keine mehr. Wenn die Mehrheit die Freiheitsrechte der Minderheit einschränkt, würde das faktisch auch die Möglichkeiten ausschließen, dass die Minderheit die anderen überzeugt und selbst zur Mehrheit wird.

Für Hans Kelsen (1881–1973), den Vater der österreichischen demokratischen Verfassung, stehen der für alle bindende Mehrheitsbeschluss und die Freiheitsrechte des:der Einzelnen in einem unauflöslichen Spannungsverhältnis.

Ein Engagement für Demokratie

„Demütig“, „beeindruckt“: Mit diesen Worten beschreibt Roland Baumann seine ersten Schritte in den Plenarsaal des Nationalrats. Seit diesem Herbst ist Baumann, 32 Jahre alt, gelernter Schlosser, für die SPÖ Abgeordneter im Parlament am Ring in Wien. Somit ist er gewissermaßen im Tempel der Demokratie angekommen.Seit 2017 ist er Arbeiter:innenbetriebsrat bei der voestalpine in Linz. Schon in seiner Zeit als Lehrling war er Jugendvertrauensrat und engagierte sich in der Jugendorganisation der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE). Dazu motiviert, hat ihn das Bewusstsein, dass man sich nicht alles gefallen lassen darf. Gelernt hat er dabei die Kunst des Kompromisses. Bestärkt hat ihn immer die Erfahrung, dass man ganz konkrete Erfolge erzielen kann, und seien sie noch so klein. „Ein Vorteil, den man im betrieblichen Engagement hat, ist, dass es einmal im Jahr Kollektivvertragsverhandlungen gibt, bei denen man ganz konkrete Verbesserungen hinbekommen kann“, sagt Baumann. Jeder Schritt ins Engagement sei für ihn eine kleine Lehrstunde im Geist der Demokratie. „Was wir als Betriebsrat machen, fällt auch positiv auf die Firma zurück“, sagt er. Die Kollegialität im Betrieb sei für ihn auch ein Gegengewicht zur Polarisierung, „denn im Betrieb muss man miteinander auskommen, man muss sich aufeinander verlassen“.

Demokratie zwingt zum Kompromiss, zur Langsamkeit. Sie ist erst dann vital, wenn möglichst viele Menschen in ihr „Selbstwirksamkeit“ erleben, also die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Früher war auch von „Wirtschaftsdemokratie“ die Rede, was etwa die Mitbestimmung im Betrieb betrifft. Gewerkschaften und Betriebsräte sind eine wichtige Brutstätte der Demokratie. Damit sind sie auch ein Bollwerk gegen das Überhandnehmen antidemokratischer Weltbilder.

Makro- und Mikrodemokratie

Auch Franz Jantscher lebt sich gerade in seine neue Aufgabe als SPÖ-Nationalratsabgeordneter ein. Der 55-Jährige aus Leoben ist seit über zwanzig Jahren Arbeiter:innenbetriebsrat der voestalpine in Donawitz, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats, Bezirkschef der PRO-GE und des ÖGB. Wie bei Baumann, war schon sein Engagement in Jugendzeiten demokratischen Motiven geschuldet. „Das hat sich so ergeben“, sagt er, als wäre er in all das hineingestolpert. Als er Betriebselektriker und Maschinenschlosser lernte, konnte Jantscher nicht umhin, „zurückzuprotzen“, wie er es auf gut Steirisch nennt. „Ich habe ja nichts anders gemacht, als zu fragen, warum wir etwas so und nicht anders machen, aber das galt schnell als Majestätsbeleidigung“, meint er.

Genau das machte die älteren Betriebsratsmitglieder auf ihn aufmerksam. „Ich habe schon gedacht, man muss sich nicht alles gefallen lassen.“ Betriebsräte seien für ihn so etwas wie Instrumente der Demokratie, auch im Alltag, im Kleinen. „Die Arbeiter:innen empfinden sich als die Verlierer:innen, auch wenn man gar nicht so leicht sagen kann, warum.“ Es sei eine allgemeine Stimmung, in die die Inflation hineinspiele. Gleichermaßen wie die Unzufriedenheit mit dem Schauspiel der großen Politik, kulturelle Phänomene sowie das Gefühl, dass sich andere ein leichtes Leben machen. „Wir können so nicht weitermachen“, habe Jantscher sich gedacht und deshalb den Schritt auf die große Bühne der Politik im Nationalrat gewagt.

In aufgesplitteten politischen Parteiensystemen brauchen Entscheidungen oft ermüdend lange. Parteien blockieren sich gegenseitig und viele Menschen haben das Gefühl, dass das gesamte System deshalb nicht mehr richtig funktioniere.

Zuversicht und klare Positionen

Viele Forscher:innen unterstreichen deshalb die Tatsache, dass die Basisvertretungen der ganz normalen Bevölkerung, in denen Demokratie im Kleinen spürbar wird, viel zur Demokratiekultur beitragen – also Leute wie die Betriebsratsmitglieder Franz Jantscher oder Roland Baumann. „Dieses Gefühl und das reale Erleben, mitbestimmen zu können, sind zentral“, sagt Bettina Kohlrausch, Forschungsdirektorin der deutschen Hans-Böckler-Stiftung.

Wenn man im Betrieb das Gefühl hat, die Klappe halten zu müssen, oder spürt, dass das Einkommen nicht angemessen ist, wenn es an „Selbstwirksamkeit und sozialer Anerkennung“ mangelt, dann verstärke das die Anfälligkeit für autoritäre Gesinnungen. Kohlrausch ist in einer Hinsicht klipp und klar: Gewerkschafter:innen müssten gegenüber der extremen Rechten klare Kante zeigen. „Es ist absolut zentral, sich zu positionieren“, meint sie, nicht zuletzt, weil extremistische Rechtsparteien immer auch sofort die Gewerkschaften angreifen, wenn sie Macht erlangen. „Andernfalls würden sich Gewerkschaften selbst gefährden.“

Ein Abwehrkampf zur Verteidigung der Demokratie sei notwendig – und zwar nicht erst, wenn autoritäre Rechte und rechtsextreme Parteien in Regierungen einziehen oder sogar Präsidentschafts- und Kanzlerämter erobern.

Bereit für das neue Magazin? 🎉 Stichwort: Hoffnung Demokratie ⚖️

Unsere neue Ausgabe zeigt die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und wo wir ansetzen können. 💪🏻

Jetzt downloaden 👇🏻

— Arbeit&Wirtschaft Magazin (@aundwmagazin.bsky.social) 18. Februar 2025 um 16:26

In Deutschland machen sich führende Jurist:innen seit Jahren Gedanken darüber, wie man Verfassung, Gerichte und Höchstgerichte dagegen absichern kann, von autoritären Politiker:innen instrumentalisiert zu werden. Der deutsche Jurist Maximilian Steinbeis hat ein ganzes Buch mit dem Titel „Die verwundbare Demokratie“ geschrieben und warnt etwa, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht „zu schwach abgesichert“ sei. Das Paradoxon der Demokratie ist schließlich auch, dass sie ihren Gegner:innen demokratische Rechte zusichert und zumindest die potenzielle Gefahr in sich birgt, sich selbst abzuschaffen.

Teilhabe als Schutzmechanismus

Andre Schmidt, Soziologe an der Universität Leipzig, erhebt mit Kolleg:innen regelmäßig den „Industrial Citizen Index“. Damit wird gemessen, wie viel Teilhabe Beschäftigte im Betrieb erleben. Dabei werden den Beschäftigten vier Fragen vorgelegt, etwa was ihren Einfluss im Betrieb betrifft, ob sie im Arbeitsleben und -prozess so etwas wie Autonomie erleben oder nur Befehlsempfänger:innen sind. Es wird abgefragt, „ob die Menschen Handlungsmacht verspüren“, formuliert es Schmidt. „Wer mehr Selbstwirksamkeit empfindet, ist weniger autoritär, weniger ausländerfeindlich, weniger rassistisch und beispielsweise auch weniger sexistisch.“ Signifikant sei, dass gerade in den ostdeutschen Ländern in jüngster Zeit ein jäher Absturz nachzuweisen ist. Schmidt führt das auch auf die verdüsterten wirtschaftlichen Aussichten zurück. Denn in der Krise „erhöht sich der Druck“. Wer von Perspektivlosigkeit befallen sei, erwarte sich von einer Stimmabgabe für die Rechtsextremen nicht einmal eine Verbesserung, sagt Schmidt. „Man ist nur noch voller Wut, will alles brennen sehen und ist von destruktiven Impulsen geleitet.“

Die Krisen der Demokratie entspringen oft ihren Selbstwidersprüchen und den Spannungen zwischen demokratischem Ideal und den nüchternen Realitäten holpernden Regierens. Die Demokratie hat verschiedene Seiten und sozusagen zwei Gesichter. Sie hat eine kalte, leidenschaftslose Seite. Den Pragmatismus in den Institutionen, die Tausenden Regeln, die Verlangsamungsmaschinen von Rechtsstaat und Verwaltung, das Sichdurchwursteln und die Veränderung in kleinen Schritten. Außerdem hat sie eine hitzige, leidenschaftliche, fast schon pathetische Seite. Dieses „Das Volk soll entscheiden“, sie birgt einen regelrechten Mythos in sich, der in Formulierungen wie Willy Brandts legendärem Versprechen, „mehr Demokratie zu wagen“, regelmäßig neu belebt wird. Das Ideal der Demokratie seien „selbstständige und gleichberechtigte Bürger:innen“, formulierte einst der schwedische Ministerpräsident Olof Palme.

Weiterführende Artikel

Europa muss zusammenhalten – jetzt erst recht!