.Eine Woche dauerte es, bis Sophia Berkmann der Gewerkschaft beitrat. Die damals 15-Jährige begann gerade ihre Lehre zur Schweißtechnikerin, wagte sich als junge Frau in eine der beruflichen Männerdomänen. Beim Baumaschinenhersteller Liebherr in Nenzing (Bezirk Bludenz) war sie damals die erste und einzige Frau, die diesen Lehrberuf ergriff. Schnell war klar: „Als Frau musst du immer 150 Prozent geben, um als gleichwertig akzeptiert zu werden.“ Als sich die Gewerkschaft damals in ihrer Firma vorstellte, hob Berkmann die Hand: „Ich bin sofort dabei!“

Mittlerweile, rund acht Jahre später, ist die heute 23-jährige Berkmann nach fünf Jahren als Vorsitzende immer noch aktives Mitglied des Jugendvertrauensrats am Standort und auch darüber hinaus in vielerlei Weise politisch aktiv.

Zukunft der Jugend: Demokratie neu verstehen

Im Alltagsverständnis wird Demokratie und, schlimmer noch, Politik meist mit repräsentativer Demokratie gleichgesetzt. In diesem engen Verständnis wird Demokratie degradiert zur ritualisierten, alle paar Jahre stattfinden Abgabe der Stimme an der Wahlurne. Dann macht die Demokratie ein paar Jahre Pause. Und kommt dann mit viel Tamtam und pointierten Analysen von Peter Filzmaier pünktlich am Wahltag in einer stundenlangen „ZiB spezial“-Sendung wieder zum Vorschein. Inklusive spektakulär inszenierten Countdowns, an dessen Ende die Balken der ersten Hochrechnung dramaturgisch perfekt inszeniert in die Höhe schnellen. Nicht nur das Beispiel Sophia Berkmann zeigt, dass Demokratie mehr ist als das.

Demokratie „ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung“, schrieb der Philosoph John Dewey 1916 und prägte damit den Begriff der Demokratie als „Lebensform“. Demokratie findet nicht nur an der Wahlurne statt, sondern in sämtlichen Räumen, in denen Menschen zusammenkommen.

Mitbestimmung an der Universität

Beispielsweise in der Universität: „Studierendenproteste haben historisch an unterschiedlichen Orten und Kontexten eine große Rolle gespielt. An der Uni findet Politik statt, weit über den Hörsaal hinaus“, sagt Hannah Czernohorszky, Politikwissenschaftsstudentin und Referentin für Sozialpolitik der Österreichischen Hochschüler:innenschaft (ÖH). Die ÖH fungiert als Interessenvertretung für Studierende nach innen und außen. Derzeit ist man etwa mit der Abwicklung eines Fördertopfes für vom Ukraine-Krieg betroffene Studierende beschäftigt und bringt sich in die Novellierung der Studienbeihilfe ein, beschreibt die 21-jährige Czernohorszky ihr Aufgabenfeld. Schon lange wehre man sich außerdem gegen die Tendenz, dass die Universität zum elitären Ort wird, deren Ausbildung und Abschlüsse vor allem Kindern aus privilegierten (Akademiker:innen-)Haushalten vorbehalten sind.

Aber in der Vergangenheit wurde es zusehends schwieriger, sich zu organisieren. Der eine, offensichtliche Grund: Die Pandemie verkomplizierte physische Zusammenkünfte. Andererseits steigt der Druck auf Studierende. Enge Fristen, Knock-out-Prüfungen und Förderungen, die an Mindeststudienleistungen gekoppelt sind, erhöhen den Leistungsdruck und erschweren es zusätzlich, sich neben der Universität politisch zu engagieren. Hinzu kommt eine Art „Erschlagen-Werden“ durch die Vielzahl sich derzeit häufender Krisen: Umweltkrise, Corona-Krise, Ukraine-Krieg.

Von Verdrossenheit keine Spur

Aus der Forschung ist bekannt, dass Perspektiven- und Hoffnungslosigkeit in vielerlei Kontexten zu Passivierung und Apathie führt. Czernohorszky beobachtet das Gegenteil, eine Politisierung der Studierendenschaft. „Die Universität ist ein Ort, an dem sich überwiegend junge Menschen tummeln – und viele von ihnen merken gerade, dass die Welt, in der wir leben, nicht mehr funktioniert. Sie bietet uns Jungen keine Zukunft.“

Jugendliche brauchen die Fähigkeit und das Selbstbewusstsein, sich politisch Gehör zu verschaffen.

Boris Ginner, Referent für Politische Bildung in der AK Wien

Eine Forderung, die man nahezu wortgleich seit einigen Jahren auch auf den Straßen zu hören bekommt: „Wir sind hier – wir sind laut – weil ihr uns die Zukunft klaut!“, lautet einer der bekanntesten Slogans der Klimastreikbewegung Fridays for Future. Als Leiterin der „Forschungswerkstatt Protest“ begleitete Antje Daniel Fridays for Future von Beginn an. Eine angebliche Politikverdrossenheit der Generation „Y“ und „Z“ kann die Wissenschafterin vom Institut für Internationale Entwicklung der Universität Wien nicht feststellen. „Soziale Bewegungen“, erklärt Daniel, „sind stets Reaktionen auf gesellschaftlichen Unmut.“ Im Unterschied zu vergleichbaren Protesten, etwa den Umweltprotesten der 1970er- und 1980er-Jahre, seien die Fridays-for-Future-Aktivist:innen außerordentlich jung und der Anteil junger Frauen sei überdurchschnittlich hoch.

Daniel beobachtet, wie Fridays for Future von Beginn an darum bemüht war, „dem Narrativ der unpolitischen Jugend eine Absage zu erteilen“. Durchaus mit Erfolg. Mit Andauern der Proteste habe sich in der Öffentlichkeit mehr und mehr das Bild einer Jugend gefestigt, die nicht stillhält, sondern für ihre eigenen Rechte und Interessen eintritt.

Nachhaltige Politisierung

Auch wenn die langfristigen Auswirkungen der Klimastreikbewegung noch Gegenstand von Analysen seien, geht Daniel davon aus, dass es dadurch zu einer „nachhaltigen Politisierung“ komme. Auch die Erfahrungen aus den Umweltprotesten der 1970er und 1980er zeigten, dass sich Beteiligte über die Proteste hinaus (umwelt)politisch engagierten. Und seit 2018 blieb schließlich kaum ein:e Schüler:in von Fridays for Future unberührt.

Eine solche „nachhaltige Politisierung“ hat Liebherr-Mitarbeiterin Sophia Berkmann am eigenen Leib erfahren. Anfangs noch zögerlich, übernahm sie schließlich bei ihrer Firma den Vorsitz des Jugendvertrauensrates. Das Gremium vertritt – ähnlich einem Betriebsrat – die Interessen der jüngeren Angestellten und Lehrlinge im Betrieb. „Durch diese Position bin ich aufgeblüht“, sagt Berkmann. Auch außerhalb des Betriebs ist die 23-Jährige mittlerweile politisch aktiv und ist seit fünf Jahren Vorsitzende der Vorarlberger Gewerkschaftsjugend.

Derzeit organisiert sie Demos gegen den Krieg in der Ukraine und Spendensammelaktionen für Geflüchtete mit. Zwar sei Vorarlberg ein überwiegend konservativ geprägtes Land, „wo alles links der Mitte nicht so ganz ernst genommen wird“. Vor allem in ihrer Generation beobachtet Berkmann jedoch eine Politisierung. Viele ihrer Altersgenoss:innen merkten derzeit, dass in der Corona-Politik der Regierung vieles schiefgelaufen ist. Dass Wohnen mehr und mehr zum Luxusgut wird. Und auch, dass Sozial- und Pflegekräfte zwar öffentlich zu Held:innen hochstilisiert werden, sich an deren Arbeitsbedingungen jedoch nichts ändert. „Viele wollen sich engagieren, weil vieles falsch läuft“, schlussfolgert Berkmann.

Zukunft der Jugend und soziale Ungleichheit

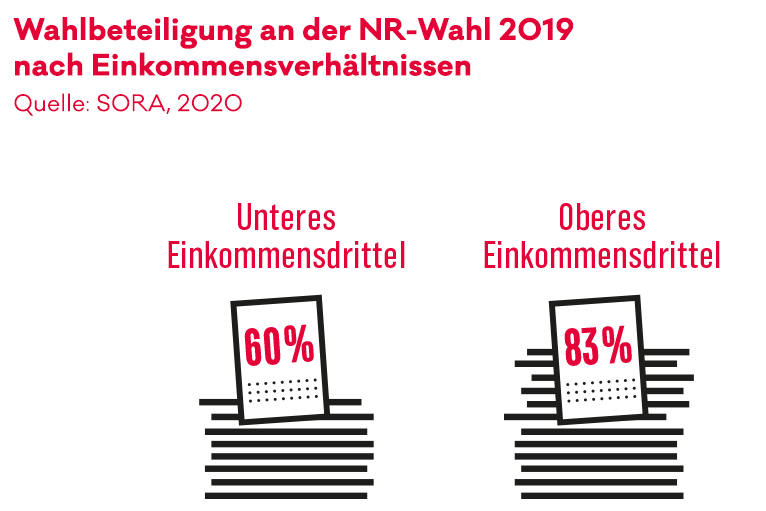

Doch gesellschaftlicher Unmut ist das eine, diesen auch zu artikulieren das andere. So zeichnen Studien in verschiedenen Ländern stets ein ähnliches Bild. Gerade jene Bevölkerungsgruppen, die sozial und ökonomisch am wenigsten privilegiert sind, bringen sich politisch am wenigsten ein. So gingen laut einer SORA-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer bei den Nationalratswahlen 2019 Angehörige des unteren Einkommensdrittels zu knapp 60 Prozent zur Wahl. Das oberste Einkommensdrittel zu 83 Prozent. Häufig resultiert Unzufriedenheit nicht in Rebellion, sondern in Apathie. In der Erwartung, dass es vom politischen System ohnehin nichts zu erwarten gibt.

Zum Befund, dass politische Beteiligung Resultat sozioökonomischer Faktoren ist, muss hinzugerechnet werden, dass auch soziokulturelle Faktoren eine Rolle spielen. „Wir wissen aus der Demokratieforschung, dass Alltagserfahrungen für die politische Partizipation enorm wichtig sind“, erklärt Boris Ginner. Er ist Referent für Politische Bildung in der bildungspolitischen Abteilung der Arbeiterkammer Wien. Wer regelmäßig das Gefühl vermittelt bekommt, dass ihre oder seine Stimme zählt, wird sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auch in anderen Kontexten politisch einbringen. Als Beispiel nennt Ginner den Befund, dass sich Arbeitnehmer:innen in einem Betrieb mit Betriebsrat eher an Nationalratswahlen beteiligen als Arbeitnehmer:innen in einem Betrieb ohne Interessenvertretung.

Erste Demokratieerfahrung in der Schule

Demokratische Sozialisierung beginnt bestenfalls bereits in der Schule, fordert Ginner. Demokratie sollte einerseits Teil gelebter Schulkultur sein, etwa indem Schüler:innen und Schulsprecher:innen – „ernsthaft und nicht nur auf dem Papier“ – in die Ausgestaltung des Unterrichts und die Schulpolitik miteingebunden werden. Andererseits müssten Demokratie und Politik im Schulunterricht deutlich mehr Raum bekommen. Bei politischer Bildung, beobachtet Ginner, handle es sich derzeit eher um „Institutionenlehre“: Was ist das Parlament? Was darf der Bundespräsident? Und wie funktioniert das Wahlsystem?

nicht mehr funktioniert“, beobachtet Hannah Czernohorszky, ÖH.

Der AK-Experte plädiert dafür, Demokratie und Politik im Unterricht mehr in Beziehung zur Lebensrealität der Schüler:innen zu setzen. Diese Themen dürften dabei nicht auf die Fächer politische Bildung und Geschichte beschränkt bleiben. „Auch im Mathe-Unterricht kann man den Blick für soziale Verteilung schärfen: Wie viel Geld wurde in diesem Jahr für Rüstung ausgegeben, wie viel für Erwerbsarbeitslose? Was sagt das über unsere Gesellschaft? Was bedeutet das für meinen Alltag?“

Aus dem Teufelskreis ausbrechen

„Jugendliche brauchen die Fähigkeit und das Selbstbewusstsein, sich politisch Gehör zu verschaffen“, fasst Ginner zusammen. Abseits einiger engagierter Lehrer:innen und einzelner Projekte zementiere das österreichische Schulsystem bestehende Ungleichheiten jedoch eher ein, anstatt sie zu beheben, sei die Schule eher „ein Ort des Klassismus“ statt der Emanzipation. Privilegierte Schüler:innen aus reichen, akademischen Haushalten werden an Österreichs Schulen strukturell bevorzugt, während es andere deutlich schwerer haben. Etwa weil Zeit, Geld und Wissen der Eltern fehlen, um die eigenen Kinder zu fördern oder Nachhilfe zu finanzieren.

Eine Art Teufelskreis. Denn wenn sich Kinder und Jugendliche aus unterprivilegierten Haushalten in der Schule und im späteren Leben weniger einbringen können, finden deren Interessen weniger Gehör – was langfristig wieder zu Unterdrückung und wiederum weniger Partizipation führt.

Zukunft der Jugend: Solidarität als Schlüsselelement

Ein Teufelskreis, aus dem jene, die es schaffen auszubrechen, gerne ins Rampenlicht gestellt werden. Ein grelles Licht, das nur allzu oft jene unbemerkt im Schatten stehen lässt, die es eben nicht schaffen. Es sei ein Fehler zu glauben, Emanzipation bestehe darin, der eigenen sozialen (Klassen-)Herkunft zu „entkommen“, schreibt der britische Journalist Owen Jones in seinem Buch „Prolls. Die Dämonisierung der Arbeiterklasse“. Emanzipation bedeutet, dass die soziale Herkunft für den eigenen Lebensweg eine möglichst geringe Rolle spielt; dass Arbeiter:innen- wie Akademiker:innenkinder die gleichen Lebenschancen haben. Abseits individueller Emanzipationserfolgsstorys, die das Gelingen Einzelner in den Fokus stellen, müsse es vielmehr darum gehen, Möglichkeiten bereitzustellen, dass sich die Klasse der sozioökonomisch Benachteiligten und Ausgebeuteten als Ganze emanzipieren kann.

In anderen Worten: Um aus dem Teufelskreis auszubrechen braucht es Solidarität. Dass jene, die es – aus welchem Grund auch immer – „geschafft haben“, sich mit jenen solidarisieren, die es aus strukturellen Gründen kaum schaffen können. Mit Frauen, Geflüchteten, benachteiligten Schüler:innen, Studierenden und Arbeitskolleg:innen, mit prekär Beschäftigten, von Diskriminierung Betroffenen, Ausgebeuteten. Dass Demokratie hierbei nicht auf ein Wahlspektakel mit nahezu esoterischem Charakter reduziert wird, sondern als Lebensform gefasst wird, ist notwendige Bedingung dafür. Nicht zuletzt für eine Jugend, die derzeit Schritt für Schritt, Tag für Tag ihrer Zukunft beraubt wird. Für eine Zukunft der Jugend.