López war berühmt und berüchtigt für seine Verhandlungen mit Zulieferern. Gemeinsam mit seinen Ingenieuren ging er in deren Fabriken und erklärte ihnen, wo sie Kosten zu sparen hätten. Anschließend zog er die Kosten, die er dem Zulieferer gespart hatte, vom Betrag ab, den er bereit war zu zahlen. Manchmal funktionierte das gut, manchmal weniger. Dann gab es für billiges Geld eben mangelhafte Bauteile. In der Fachliteratur heißt das mittlerweile „López-Effekt“. Wer wissen will, was das in der Praxis bedeutet, der kauft sich einen VW Golf IV des ersten Baujahres.

Je komplexer Lieferketten sind, desto schwieriger wird es, sie in jedes Glied genau zu prüfen.

Birgit Meyer, WIFO

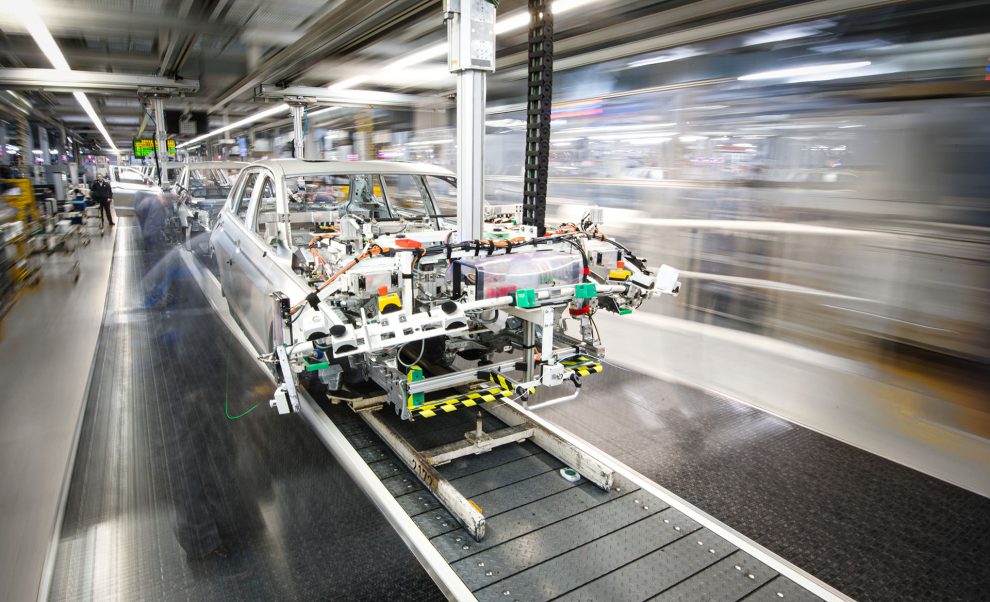

Obwohl López längst nicht mehr aktiv ist, geht die Automobilindustrie heute noch genauso vor. Etwa 80 Prozent und mehr der Teile eines Automobils werden zugeliefert. Und die Hersteller kennen die Kosten und Gewinnmargen der Zulieferer. Das ist essenziell zu wissen, wenn es um das Lieferkettengesetz geht. Denn das wichtigste Argument gegen diese Regelung fasst Birgit Meyer, Ökonomin am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), so zusammen: „Viele Unternehmen, die sehr komplexe Güter produzieren, wie zum Beispiel Autos oder Flugzeuge, benötigen sehr viele Produktionsschritte und sehr viel Vorleistung in der Herstellung und haben viele Dienstleister und Zulieferer in ihrer Wertschöpfungskette. Das bedeutet, dass ein Hersteller, zum Beispiel eines Autos, direkt und indirekt zigtausend Zulieferer hat, die er schlecht alle kontrollieren kann. Dies macht es so schwierig ein Lieferkettengesetz zu gestalten.“

Gegen die Ausbeutung

Oder kurz: „Je komplexer Lieferketten sind, desto schwieriger wird es, sie in jedes Glied genau zu prüfen.“ Doch je komplexer ein Gut ist, desto genauer wird es geprüft – auch vor Ort – wie das Beispiel López zeigt. Es geht darum, die Qualität zu kontrollieren und den Preis zu minimieren. Ein Lieferkettengesetz fordert nichts anderes, als dieses Wissen und diese Macht der Hersteller dazu zu nutzen, die Qualität stark genug zu gewichten, um Mitarbeiter*innen und Umwelt nicht für einen bestimmten Preis ausbeuten zu müssen.

Der Knackpunkt ist – um in der Sprache der Industrie zu bleiben –, dass sich mit Sklaven- und Kinderarbeit, aber ohne Umweltstandards billiger produzieren lässt. Ein Zustand, der moralisch verwerflich ist und auch zu einem wirtschaftlichen Ungleichgewicht führt. Denn an fairen Wettbewerb ist nicht zu denken, wenn sich manche Firmen an die Auflagen halten, andere aber nicht.

Schmutzkonkurrenz unerwünscht

Valentin Wedl, Abteilungsleiter EU und Internationales bei der Arbeiterkammer Wien (AK), erklärt, dass sich dieser Gedanke auch bei Unternehmer*innen durchsetzt: „Wir sehen, dass es innerhalb der Politik und der Wirtschaft viele gibt, die sagen: Wir wollen saubere Lieferketten. Wir wollen keine Schmutzkonkurrenz. Wir wollen korrekt wirtschaften und nicht menschenrechtswidrig. Das zu tun ist nicht nur unethisch, es muss auch rechtswidrig sein.“

Wir sehen, dass es innerhalb der Politik und der Wirtschaft viele gibt, die sagen: Wir wollen saubere Lieferketten. Wir wollen keine Schmutzkonkurrenz.

Valentin Wedl, Arbeiterkammer Wien

Ein fairer Wettbewerb ist seiner Meinung nach eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Markt. Ein Lieferkettengesetz könnte sicherstellen, dass Unternehmen nachhaltig produzieren. Wer das nicht tue, der müsse dann eben vom Markt verschwinden.

Für Meyer vom WIFO dürfte diese Idee zu weit gehen. Schon jetzt betont sie mit Blick auf Entwicklungs- und Schwellenländer: „Der Ausschluss von Unternehmen in diesen Ländern aus globalen Lieferketten, birgt die Gefahr, dass diese Länder zurückfallen in ihrer Entwicklung. Unternehmen aus anderen Ländern, wie China oder Russland, könnten die Stelle der europäischen Unternehmen einnehmen. Dies könnte im Extremfall negative Auswirkungen auf den Wohlstand in Entwicklungsländern haben.“

Ein Argument, das Miriam Baghdady vom volkswirtschaftlichen Referat des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) eher nicht nachvollziehen kann. Sie glaubt eher an den gegenteiligen Effekt: „Auch für die Armutsbekämpfung ist es die effektivste Möglichkeit, faire Löhne zu zahlen und darauf zu achten, dass die Arbeiter*innen ihre Grundbedürfnisse erfüllen können.“

Dem stimmt auch Meyer grundsätzlich zu: „Die Einbindung in globale Wertschöpfungsketten ist essenziell wichtig für viele Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern.“ Doch kommt sie eben zum gegenteiligen Schluss. „Das Lieferkettengesetz bietet einigen Ländern die Möglichkeit, sich hervorzutun, indem sie besonders betonen, dass sie sich wirklich an die entsprechenden Vorschriften halten. Aber es gibt die Gefahr, dass sich viele Unternehmen in der EU aufgrund der Unsicherheit trotzdem aus diesen Märkten zurückziehen.“

Länder in Südostasien werben mit billigen Arbeitskräften. Ein Lieferkettengesetz ist für diese Länder ein Gewinn, weil die europäischen Firmen dort weiter produzieren, die Menschen jetzt aber mehr Lohn kriegen und auch dort ausgeben.

Isabelle Ourny, ÖGB

Kaum verwunderlich ist, dass auch Isabelle Ourny vom internationalen Referat des ÖGB diesen Standpunkt nicht teilt: „Länder in Südostasien werben mit billigen Arbeitskräften. Ein Lieferkettengesetz ist für diese Länder ein Gewinn, weil die europäischen Firmen dort weiter produzieren, die Menschen jetzt aber mehr Lohn kriegen und auch dort ausgeben.“

Was Birgit Meyer mit Unsicherheiten meint, erklärt sie anhand eines Beispiels: „2017 wurde in Frankreich ein Lieferkettengesetz eingeführt, das ähnlich dem ist, was jetzt in Deutschland diskutiert wird. Dort ist es tatsächlich dazu gekommen, dass viele Unternehmen verunsichert waren, weil vielfach nicht geregelt war, wie das Gesetz umzusetzen ist, mit welchen Unternehmen weiterhin zusammengearbeitet werden kann, mit welchen nicht und wie genau alles im Detail geprüft werden muss.“

Klare Gesetze müssen her

Zumindest in diesem Punkt sind sich die Vertreter*innen von Arbeiterkammer, ÖGB und WIFO einig. So betont auch Baghdady: „Wichtig ist, dass für die Unternehmen ganz klar ist, um was es geht und worauf sie achten müssen. Je klarer die Gesetzgebung ist, desto leichter ist es für die Unternehmen auch, sie umzusetzen.“

Je klarer die Gesetzgebung ist, desto leichter ist es für die Unternehmen auch, sie umzusetzen.

Miriam Baghdady, ÖGB

Doch Klarheit und einen fairen Wettbewerb kann nur eine europäische Lösung schaffen. Einzelstaatliche Lösungen – wie eben das Lieferkettengesetz in Frankreich oder bald auch in Deutschland – haben Vorteile. Sie erhöhen den Druck auf die europäische Kommission, zwingen alle Politiker*innen und Unternehmer*innen, sich Gedanken zu diesem Thema zu machen, und garantieren, dass diese Ideen und Forderungen auf europäischer Ebene Beachtung finden. Als endgültige Lösung taugen sie auf einem globalen Markt natürlich nur bedingt.

„Wenn man ein Gesetz machen möchte, wäre es wünschenswert, eine europäische Lösung zu finden. Ein Flickenteppich verschiedener Lösungen in Europa könnte zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Denn Unternehmen in der EU, die weiterhin mit kritisch betrachteten Unternehmen kooperieren können, hätten sonst einen potenziellen Effizienz- und Kostenvorteil gegenüber anderen Unternehmen“, fasst Meyer das Problem zusammen.

Unschuld muss bewiesen werden

Bei der Ausgestaltung gibt es aber wiederum unterschiedliche Meinungen. Baghdady vom ÖGB formuliert einen zentralen Punkt so: „Wichtig ist, dass Schäden vor Zivilgerichten eingeklagt werden können. Der Mutterkonzern muss für Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen haften. Das hat die EU-Kommission auch schon klargestellt.“ Da Prozesse jedoch lange dauern können, ergänzt Ourny, dass nicht die Opfer den Schaden beweisen müssen, sondern die Firmen ihre Unschuld: „Die Beweislastumkehr ist in der Wirtschaft höchst umstritten. Aber wir sehen darin ein wichtiges Instrument, um die Opfer zu schützen.“

Doch genau diesen Punkt sieht Meyer kritisch. „Ein Lieferkettengesetz überträgt die Verantwortung von Menschenrechtsverletzungen in Ländern, wo Partnerunternehmen sitzen, an die Unternehmen selbst, obwohl sie für die Arbeitsweise der Partner und deren Zulieferer eigentlich nichts können.“ Sie plädiert daher für ein Lieferkettengesetz nach amerikanischem Vorbild. Hier liegt die Verantwortung beim Staat. Er führt eine Negativliste mit Unternehmen, mit denen heimische Firmen nicht mehr zusammenarbeiten dürfen.

Je klarer die Gesetzgebung ist, desto leichter ist es für die Unternehmen auch, sie umzusetzen.

Bettina Rosenberger, NeSoVe

In Österreich unterstützen die AK und der ÖGB das Netzwerk Soziale Verantwortung (NeSoVe). Zum Thema Verantwortung hat Geschäftsführerin Bettina Rosenberger eine klare Meinung: „Ganz elementar ist, dass ein Lieferkettengesetz klare juristische Konsequenzen mit sich bringen muss, sollte es Verstöße geben.“ NeSoVe gehört zur Treaty Alliance. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von 1.110 Organisationen, die weltweit Menschenrechte und Umweltstandards einfordern. Wie diese juristischen Konsequenzen umgesetzt werden können, lesen Sie hier: https://www.arbeit-wirtschaft.at/lieferkettengesetz-grausamkeiten-outsourcen/