Was der Lohnzettel über Lohnnebenkosten verschweigt

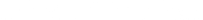

Unter die Lohnnebenkosten fallen Beiträge zur Pensions-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), der Wohnbauförderung und der Abfertigung-Vorsorgekasse sowie die Kommunalsteuer. Ein Beispiel für Lohnnebenkosten, das die meisten Menschen kennen, ist die Sozialversicherung. „Auf dem Lohnzettel sehen Arbeitnehmer:innen den Anteil, den sie zur Sozialversicherung zahlen. Hinzu kommt noch der zusätzliche Beitrag, den der:die Arbeitgeber:in dazuzahlt, der am Lohnzettel aber nicht aufscheint“, so Fuhrmann.

Sie ergänzt: „Ein beliebter Punkt, der bei den Kürzungen oft angesprochen wird, ist die Kommunalsteuer. Eine Einsparung bei diesem Posten hätte starke Auswirkungen auf die Gemeinden, die ihre Kindergärten und Schulen teilweise mit diesem Geld finanzieren.“ Kostenlose Kinderbetreuungsangebote ermöglichen es vor allem Müttern, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Die Kommunalsteuer sichere aber noch mehr: Schlaglochfreie Gehsteige, ausgebaute Straßen und der öffentliche Nahverkehr seien nur einige wenige Beispiele. Durch den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) werden die Schulbücher für Kinder finanziert. Bei einer Kürzung müsste eine Familie mit zwei Kindern im Gymnasium (13 und 15 Jahre) mit Kosten von 295 Euro pro Jahr rechnen.

Kleine Kürzungen, große Folgen

Die Forderung nach einer Kürzung der Lohnnebenkosten kommt in der Regel von Wirtschaftstreibenden, da diese Kostenanteile ihrer Ansicht nach keinen direkten Bezug zur Arbeitsleistung haben. „Dabei brauchen Unternehmen auch Strom- und Gasleitungen, Internetzugang und Abwasserentsorgung“, so Sybille Pirklbauer, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik in der Arbeiterkammer Wien.

Was wirklich dahintersteckt: Durch die Kürzung der Lohnnebenkosten erhöhen Unternehmen ihre Gewinne. Für Arbeitnehmer:innen hingegen bedeutet es, dass ihre Leistungen gekürzt werden. Beträgt bei einem Krankenhausbesuch der Selbstbehalt fünf Prozent, würde ein dreitägiger Aufenthalt im Spital zwischen 230 und 340 Euro kosten. Auch die staatliche Pension könnte durch Kürzungen sinken. „Das passt gut in das Narrativ, dass jede:r privat fürs Alter vorsorgen soll“, so Pirklbauer. Lohnnebenkosten werden aufgrund ihrer Bedeutung auch Sozialstaatsbeiträge oder Lohnnebenleistungen genannt.

Mythos steigender Nettolohn

Dass durch die Kürzung der Lohnnebenkosten der Nettolohn der Beschäftigten steigt, ist ein Mythos: „Ein Argument ist, dass durch die Kürzung der Lohnnebenkosten mehr Spielraum für Gehaltserhöhungen besteht oder zusätzliche Personen angestellt werden können“, sagt Fuhrmann. In der Realität sei dies jedoch nicht der Fall. Gerade kleinere Unternehmen können es sich dadurch nicht leisten, ihr Team zu erweitern oder mehr zu zahlen. Von dem gesparten Geld profitieren die großen Unternehmen.

Lohnnebenkosten sind

kein Geschenk der Arbeitgeber:innen.

Sie sind ein Teil von dem,

was sich die Arbeitnehmer:innen

erwirtschaftet haben.

Miriam Fuhrmann

„Es kursiert auch die Behauptung, dass das Geld irgendwann einmal an die Arbeitnehmer:innen weitergegeben wird. Sowohl die Erfahrung der Kürzungen als auch aktuelle Studien zeigen: Das ist – bis auf einige wenige Ausnahmen – nicht der Fall. De facto haben die Menschen dann nicht „mehr netto vom Brutto“, sagt Pirklbauer. Stattdessen würden zusätzliche Kosten in Form von Selbstbehalten oder Ausgaben für Kinderbetreuungsangebote die Menschen zunehmend belasten, während ihr Nettogehalt gleich bleibe.

Lohnnebenkosten: Auswirkungen auf den Sozialstaat

Abgesehen von den Auswirkungen, die eine mögliche Kürzung der Lohnnebenkosten auf die finanzielle Situation der einzelnen Beschäftigten habe, wirke sie sich auch auf den Sozialstaat aus, sind sich Fuhrmann und Pirklbauer einig. Die Aussage, dass eine Kürzung den allgemeinen Wohlstand erhöht, sei falsch und basiere auf dem neoliberalen Konzept, dass jegliche Form von Verzicht bei staatlichen Einnahmen das Leben der Menschen besser mache.„Man blendet komplett aus, dass die öffentliche Hand die Beiträge nicht zum Spaß einnimmt und das Geld verpulvert, sondern dass es diese Einnahmen braucht, um ein hohes Leistungsniveau sicherzustellen“, sagt Pirklbauer.

Der Sozialstaat wird durch drei Säulen finanziert: Steuermittel sowie die Beiträge der Arbeitnehmer:innen und der Arbeitgeber:innen. Somit leisten die Lohnnebenkosten auch einen wichtigen Beitrag zur Sozialstaatsfinanzierung. Würde man die Lohnnebenleistungen kürzen, müsste man das fehlende Geld aus dem Budget entnehmen. Das hieße, dass sich entweder das Budget massiv erhöhen oder an anderen Punkten gespart werden müsse. Aktuell lehne die Politik alle Vorschläge für eine Erhöhung des Staatsbudgets ab, sagt Pirklbauer. Zu diesen Vorschlägen zählen auch die Einführung einer Vermögen– oder Erbschaftsteuer.

Lückenbüßer Sozialstaat

Wichtig sei auch, betont Pirklbauer, dass der Staat kein Einnahmenproblem hätte, wenn alle Unternehmen ihren Beitrag entsprechend leisten würden. „Die Unternehmen tun dies jedoch nicht und nützen jede erdenkliche Lücke, um sich davor zu drücken. Sie zahlen die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge nicht, schicken ihre Betriebe vorzeitig in Insolvenz oder parken ihre Beschäftigten beim AMS, nur um sie später wieder einzustellen. Dadurch entgehen dem Staat jährlich rund 600 Millionen Euro.“

Der Sozialstaat ist wiederum ein wichtiger Wettbewerbsfaktor in Österreichs Wirtschaft. Österreich punktet etwa mit einem guten Ausbildungs- und Gesundheitssystem. Das sind wichtige Standortfaktoren, die durch die Lohnnebenkosten maßgeblich finanziert werden. Dadurch sei Wien regelmäßig die lebenswerteste Stadt der Welt und ziehe gute Arbeitskräfte an, meint Miriam Fuhrmann.

„Es ist paradox: Die Unternehmen beklagen sich über den Fachkräftemangel, und gleichzeitig soll der Arbeitgeber:innenbeitrag zur Sozialversicherung gekürzt werden. Dieser fördert die Qualifizierungsmaßnahmen des AMS. Wer Fachkräfte möchte, muss den Menschen auch die Möglichkeit bieten, sich die entsprechenden Kompetenzen zu erwerben. Genau dort zu kürzen ist eine sehr kurzsichtige Politik.“ Eine jüngst mit dem Budget 2024 beschlossene Kürzung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge um 0,05 Prozentpunkte für die Arbeitgeber:innen werde sich weiter auf die Maßnahmen des AMS auswirken. Durch die Kürzungen der Lohnnebenkosten in den vergangenen Jahren sind bereits Löcher in den jeweiligen Budgets entstanden. Insgesamt fehlen 2025 bereits 2,8 Milliarden Euro pro Jahr – oder mehr als 16 Milliarden Euro seit 2015.

Gefahr für alle

„Man kann der Gegenseite eigentlich nur gratulieren, dass es ihnen gelungen ist, den Begriff Lohnnebenkosten so zu etablieren, dass viele denken, sie wären Nebensache“, so Pirklbauer. Stattdessen handle es sich, wie bereits erwähnt, um Sozialstaatsbeiträge, die die Kernleistungen des Sozialstaats finanzieren. Bei weiteren Kürzungen der Lohnnebenleistungen könne der Sozialstaat, wie wir ihn aktuell haben, nicht weiterbestehen. Auch wenn die Debatte um die Kürzung der Lohnnebenleistungen für einige Menschen zu trocken oder kompliziert erscheint, so wird doch vielen nach und nach klar, dass sie im Grunde alle Arbeitnehmer:innen und unser aller Lebensverhältnisse betrifft. Diese Erfahrungen haben Fuhrmann und Pirklbauer in Gesprächen mit Betriebsratsmitgliedern gemacht. Eines sei klar, so Fuhrmann: „Wer einen Sozialstaat haben möchte, der muss auch wissen, dass dieser finanziert werden muss.“

Drei Fragen zu Lohnnebenkosten an Helene Schuberth, Chefökonomin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Gefährden Lohnnebenkosten die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft?

Lohnnebenkosten haben unmittelbar nichts mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Sprechen wir von preislicher Wettbewerbsfähigkeit, meinen wir die Arbeitskosten pro produzierter Einheit – also die Lohnstückkosten. Somit ist auch die Produktivität wichtig. Österreich konnte in den letzten 30 Jahren bis 2022 seine Lohnstückkostenposition gegenüber den Handelspartnern sogar verbessern. Seither steigen die Lohnstückkosten aufgrund hoher Inflation und fehlender Preiseingriffe etwas stärker an. Dennoch bleibt die österreichische Industrie hochproduktiv.

Warum ist der Begriff „Lohnnebenkosten“ problematisch?

Der Begriff suggeriert, dass es sich dabei um Nebensächliches handelt. Das Gegenteil ist der Fall. Damit werden unter anderem Familienleistungen wie die Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und Gratis-Schulbücher finanziert. Sowie Pensionen, Arbeitslosengeld, Abfertigung, Absicherung bei Insolvenz des Arbeitgebers oder bei beruflich bedingten Unfällen oder Krankheiten, kommunale Infrastruktur etc. Sinnvoller ist es, auf die Leistungen zu verweisen, die damit finanziert werden können. Begriffe wie Sozialstaatsbeiträge oder Lohnnebenleistungen sind passender.

Ist eine „Wertschöpfungsabgabe“ eine Alternative?

Eine Senkung der Lohnnebenkosten wäre nur bei gerechter Gegenfinanzierung akzeptabel. Der ÖGB schlägt hierfür eine „Wertschöpfungsabgabe“ vor. Derzeit hängen die Lohnnebenkosten nur von der Lohnsumme ab. Besser wäre es, an der gesamten Wertschöpfung eines Betriebes anzusetzen. Somit wären personalstarke Unternehmen nicht länger stärker belastet als kapitalintensive. Betriebe, die Beschäftigte wegrationalisieren und sich Abgaben ersparen, würden dann gerechter zur Finanzierung unseres Sozialstaats beitragen.